☆卒業設計展取材記事☆ 「中部卒業設計展2025」取材レポート

中部卒業設計展とは?

中部卒業設計展とは、名古屋を拠点とする建築学生団体、NAGOYA Archi Fesが企画、運営する中部圏最大の合同卒業設計展です!

その初回開催は2014年!本年度12回目となった「中部卒業設計展2025」は、2025年3月18日(火)・19日(水)両日で開催されました。

総合資格ナビは、2日間に渡り会場に赴き、公開審査会を取材いたしましたので本記事でレポートいたします。

NAGOYA Archi Fesとは?

2013年初夏に結成された建築学生団体で、本年も100名を超える中部地方の建築学生が参加しています。当初より「中部卒業設計展」を企画・運営する目的で創設され、通称NAF(ナフ)と呼ばれています。

中部卒業設計展は総合資格学院が共催企業として全面支援のもとスタートしましたが、NAFが掲げた「業界を巻き込み、中部の建築を活性化させよう!」という理念には多くの共感が得られ、初回から現在まで建築諸団体や建築企業各社が、NAFを継続サポートしていますし、各大学教員からも多数の協力が得られています。

NAFは学生達自身により、中部卒業設計展以外にも、自主イベントやコンペの企画・開催等、年間を通じて、活動を継続しています。

中部卒業設計展2025 開催概要

■大会テーマ: 『十二単』(じゅうにひとえ)

■応募資格:中部圏の大学・短大・高専・専門学校に在籍しており、2024年度に卒業設計に取り組んだ学生に限ります。 複数の学生による共同設計の作品も出展可能です。(共同設計者全員が応募資格を満たす必要があります。)

■会場:ポートメッセなごや 名古屋市国際展示場 コンベンションセンター3階 コンベンションホールA

■審査会1日目:3月18日(火)

■審査会2日目:3月19日(水)

各日、審査員・審査方式が変わることにより、異なる視点・多様な評価軸で公開議論を尽くして、優秀作品を選定していく大会です。

出展者がすべての審査員に対してプレゼンが実施でき、それぞれの評価が得られることも大きな特徴となっています。

■開幕レポート

初回開催から11年間に渡り、吹上ホール(名古屋市昭和区)で開催してきた中部卒業設計展は、本年初めて会場を移しました。名古屋駅からあおなみ線(名古屋臨海高速鉄道)に乗り、約30分で金城ふ頭にある「ポートメッセなごや 名古屋市国際展示場 コンベンションセンター」に到着しました!

受付開始30分前入場で、スタッフ全員がテキパキと準備を進めていきます。ほどなくして出展者の来場が始まり、受付登録の後、既に展示している模型に向かい、確認と準備を進めます。準備後は例年好評の書籍プレゼントブースへ立ち寄る出展者もたくさんいました。

来場者が次第に増え、着席を促す場内アナウンスが入ると、審査員も控室から入場しスタンバイ!いよいよ開会式の開催です!

司会者の開会宣言があり、NAF代表を務める武藤玄樹さん(名古屋工業大学3年)による開会挨拶がありました。

開会式終了と同時に当日プログラムや審査方法の説明があり、1日目は順調にスタートを切りました。

■総合司会

中部卒業設計展では、例年、中部圏の大学教員に総合司会をお願いしてきました。2025年大会両日の総合司会は名古屋工業大学 加茂紀和子先生です。

1日目(2025年3月18日)レポート

■1日目の審査方法

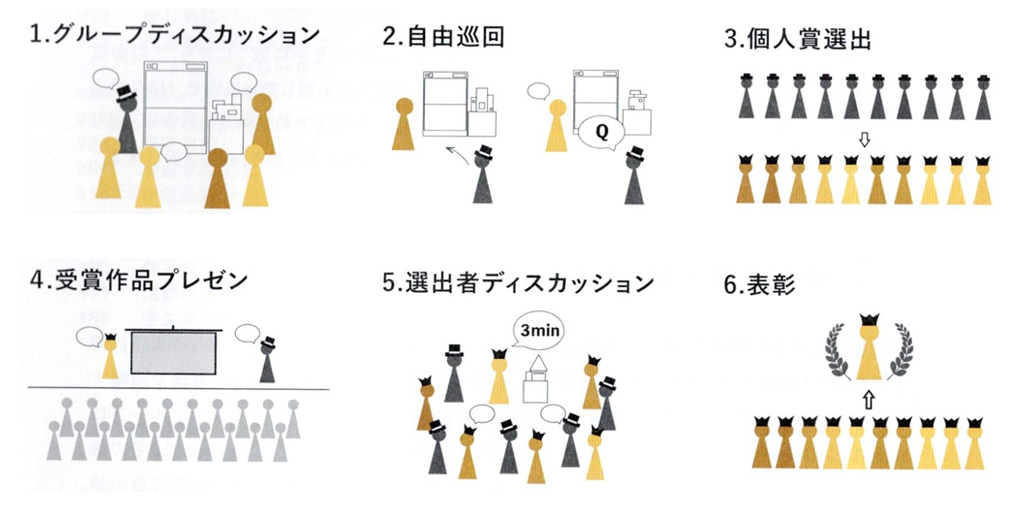

1.グループディスカッション

審査員1名、出展者5名を1グループとして、10グループが構成されます。1名あたり8分(2分プレゼン+ディスカッション5分+移動1分)与えられ、プレゼンターと審査員を中心としたメンバーでディスカッションが行われます。グループ替えを行い、これを4ターム行います。

2.自由巡回

審査員はグループディスカッション後に、もっと理解を深めたい作品を中心に展示会場を自由に巡回して、気になった作品の出展者とコミュニケーションをとります。

3.個人賞選出

ディスカッションや自由巡回で触れた作品から、審査員それぞれが1作品を選出し、被りのないように個人賞9点を受賞作品として選出します。

4.受賞作品プレゼン

受賞者9名が前半・後半に分かれて、審査員全員と公開ディスカッション(プレゼン3分+10分ディスカッション)を行います。

ここでは審査員9名の異なる視点から作品を見ることにより、それぞれの作品への理解を深めることを目的とします。

5.公開ディスカッション

審査員9人と受賞者9人の計18人で公開ディスカッションを行います。

6.表彰

公開ディスカッションを経て、受賞者9人の中から、NAGOYA Archi Fes賞を決定します。

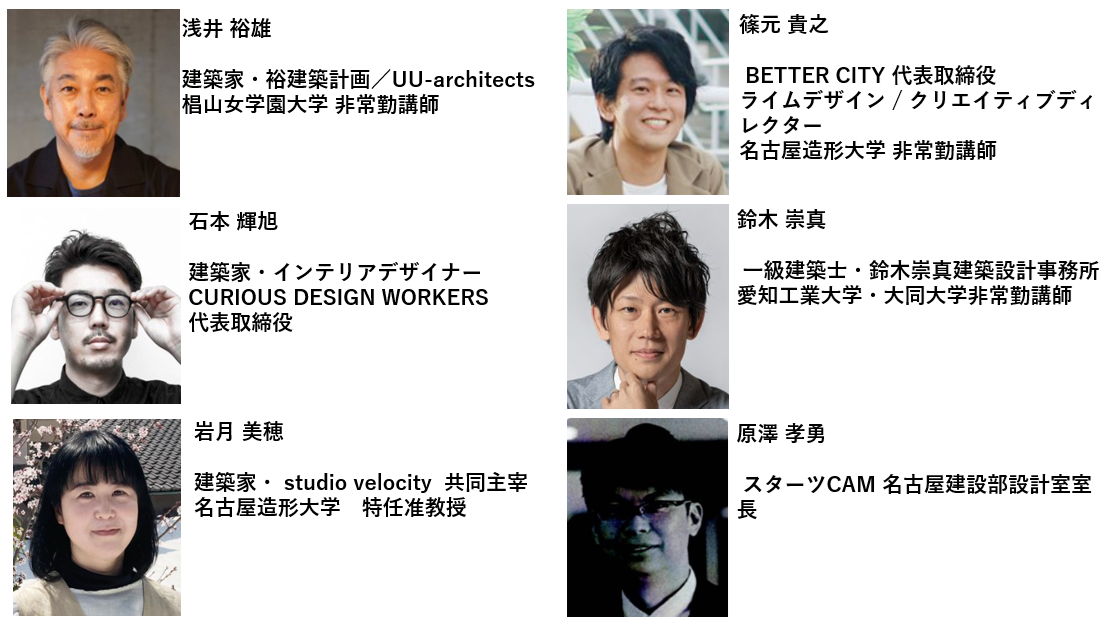

■1日目の審査員

1日目の審査員9名は、多様な視点による作品評価や、活発なディスカッションが巻き起こることを想定して、建築家に加えてランドスケープデザイナーやインテリアデザイナーを起用しているほか、協賛企業枠として、本年は清水建設、スターツCAMから審査登壇いただきました。

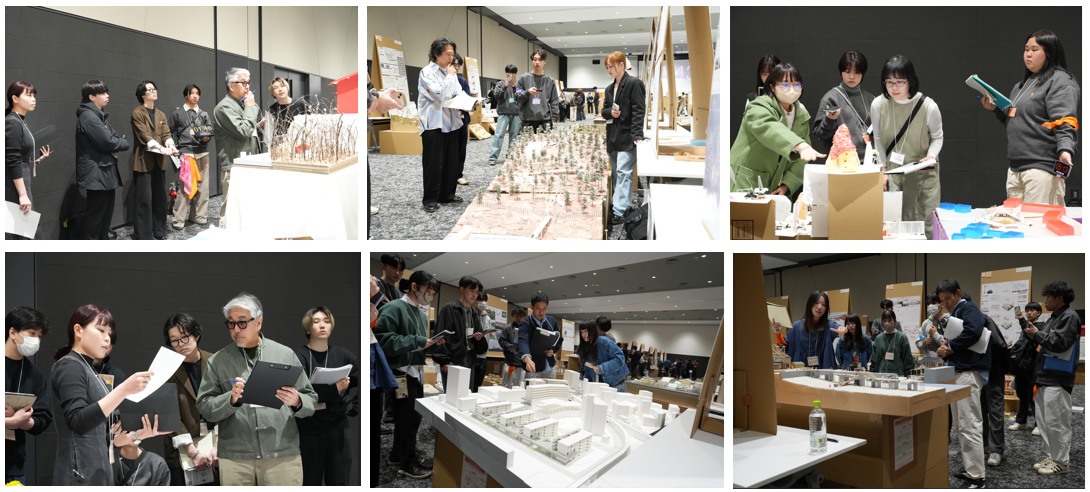

■1日目グループディスカッション

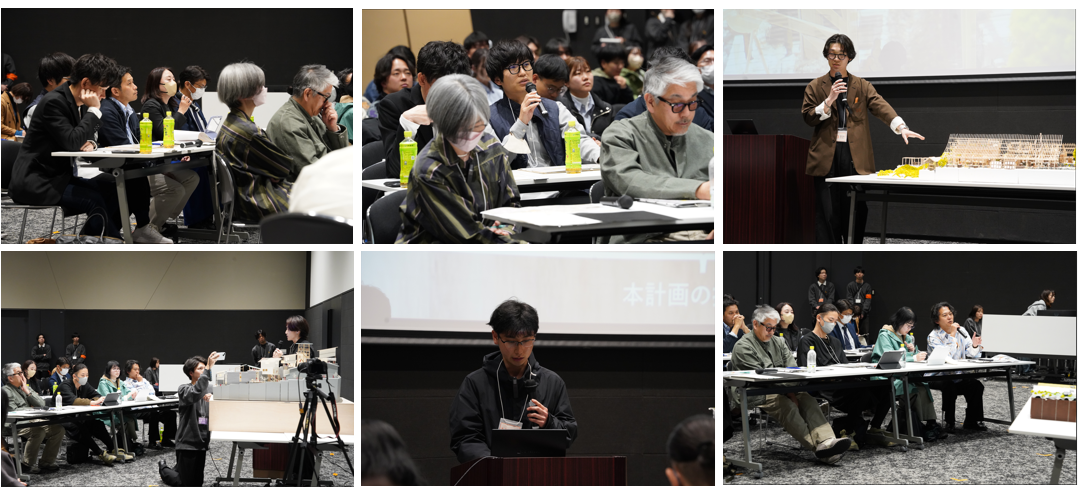

開会式が終わると、1ターム45分のグループディスカッションが始まりました。

4ターム終了は12時15分。その後、自由巡回は14時50分まで行われました。

■受賞作品プレゼン

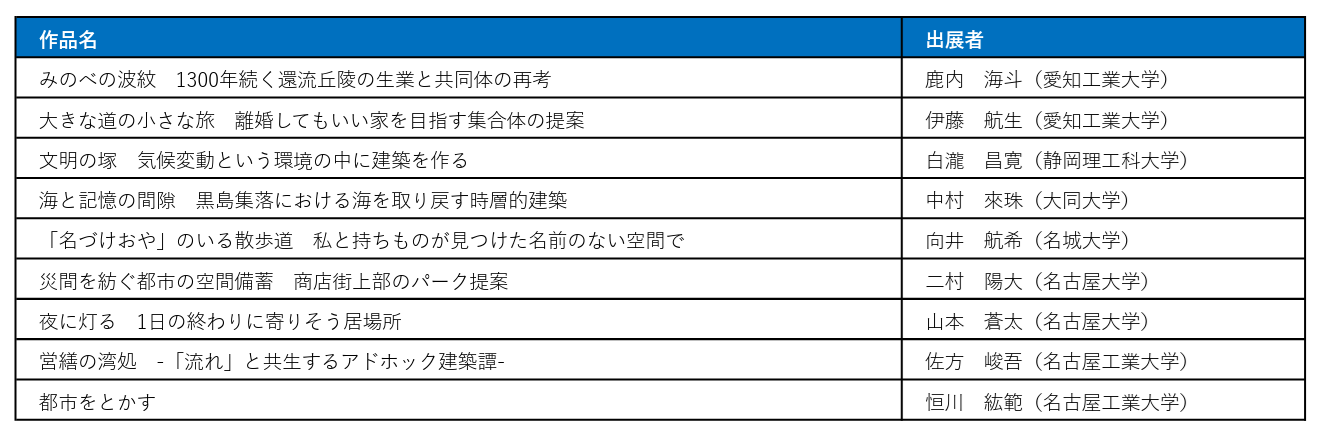

9人の審査員による投票が集計され受賞作品が発表となりました。

この段階では、9作品を選んだ審査員は発表されず、受賞作品プレゼンや選出者ディスカッションを経て、NAGOYA Archi Fes賞を決定し最後に表彰式を行います。

受賞者プレゼン・選出者ディスカッション・表彰までまとめて紹介します。

NAGOYA Archi Fes賞は、中村來珠さん(大同大学)の「海と記憶の間隙 黒島集落における海を取り戻す時層的建築」に決定しました!

1日目日程を終了した後、審査会場を片付けて、中部卒業設計展実行委員会の集合写真を撮影しました。

2日目(2025年3月19日)レポート

■2日目開幕

2日目、3月19日は午前9時から開会式が開催されました。

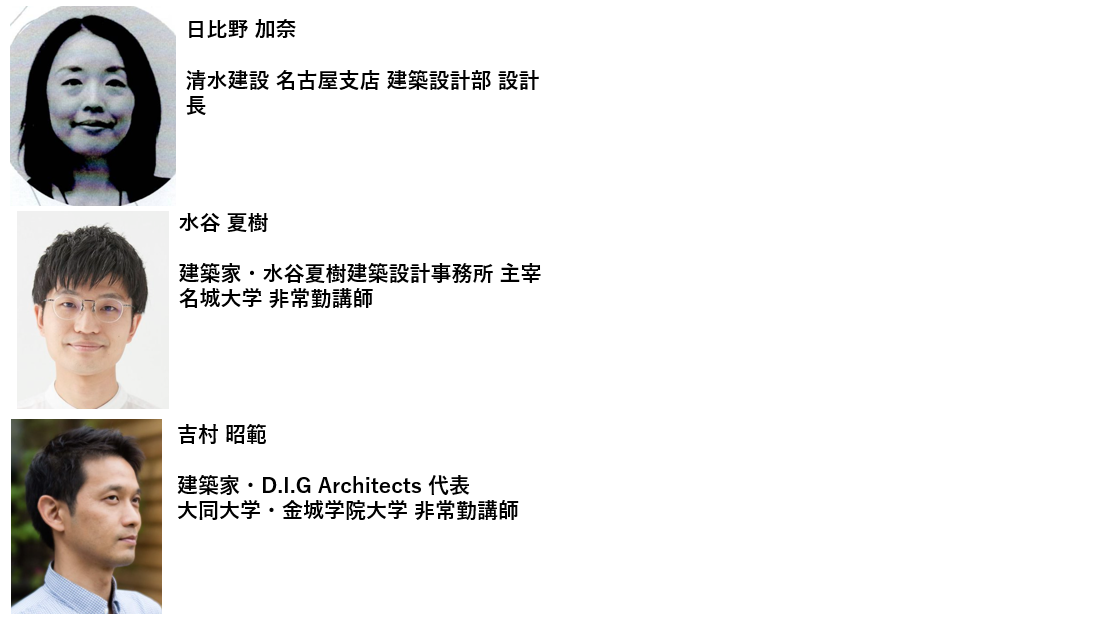

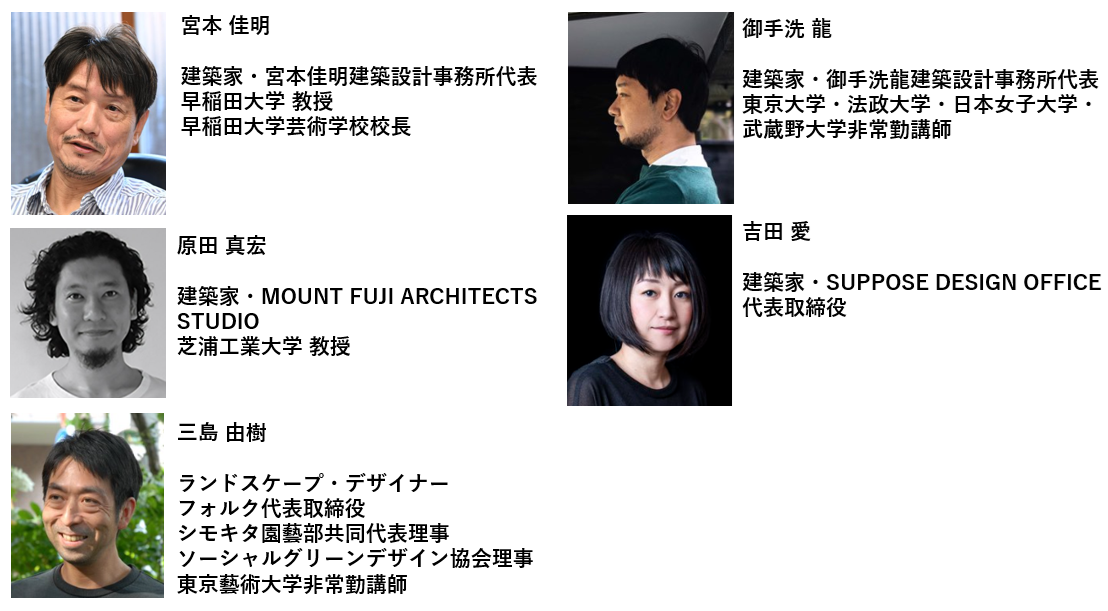

■2日目の審査員

2日目の審査員を紹介します。

審査員長は宮本佳明さんが務め、公開審査会を進行していきます。

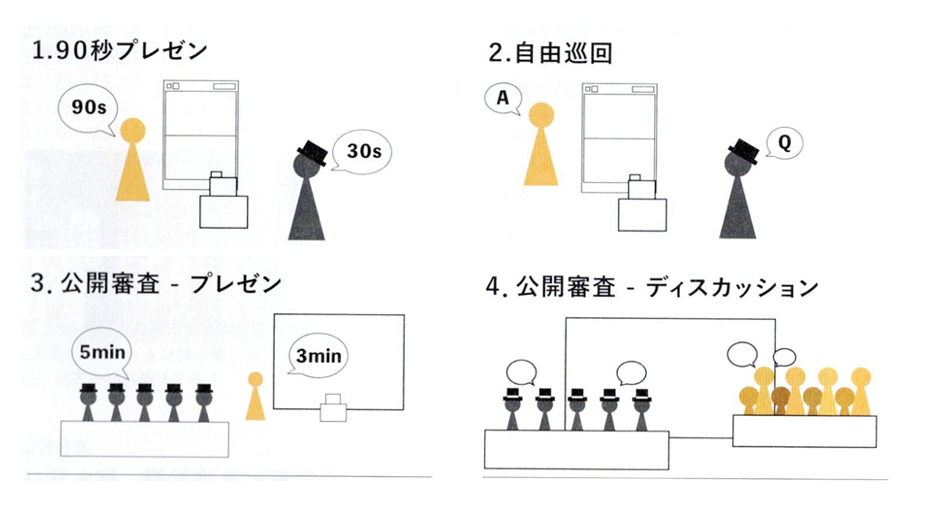

■2日目の審査方法

2日目は卒業設計展の一般的な審査方法で行われます。

5人の審査員が巡回審査を行い、出展者は1名あたり1分半のプレゼンを行い、審査員が30秒講評を行います。5人の審査員は全作品の巡回審査を行い、公開審査会へ選出する上位8作品を決定します。

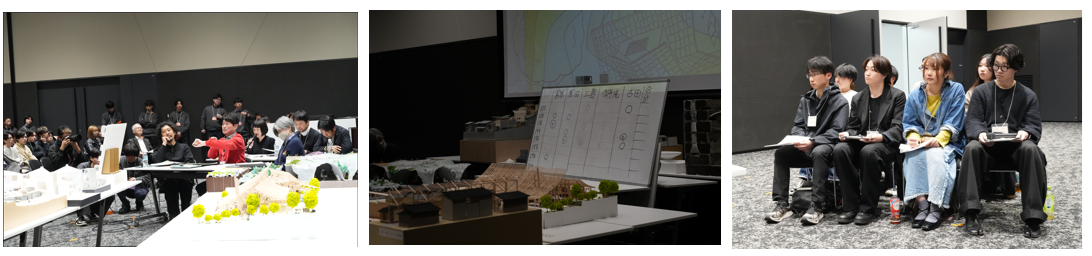

■巡回一次審査の様子

巡回審査の様子です。

■公開審査会

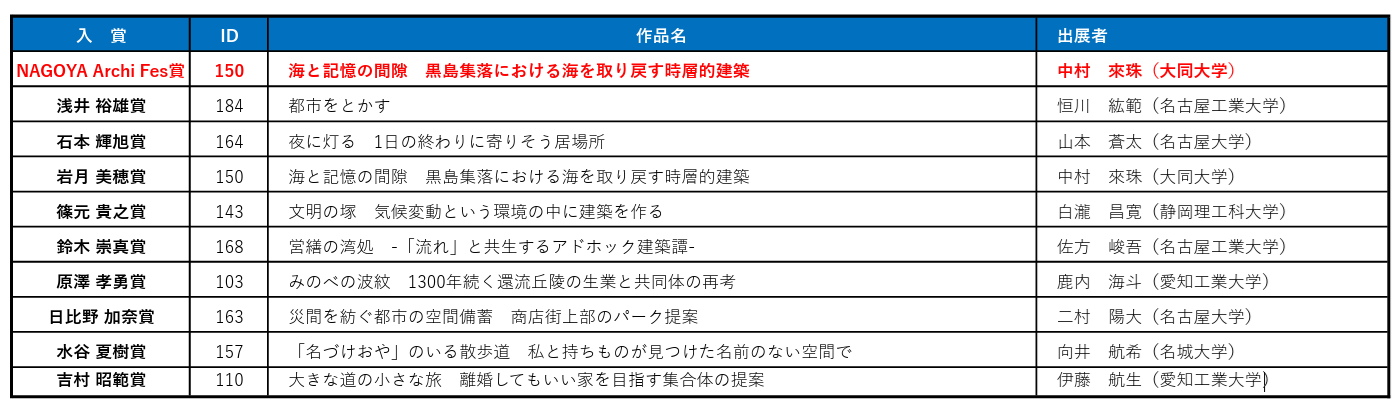

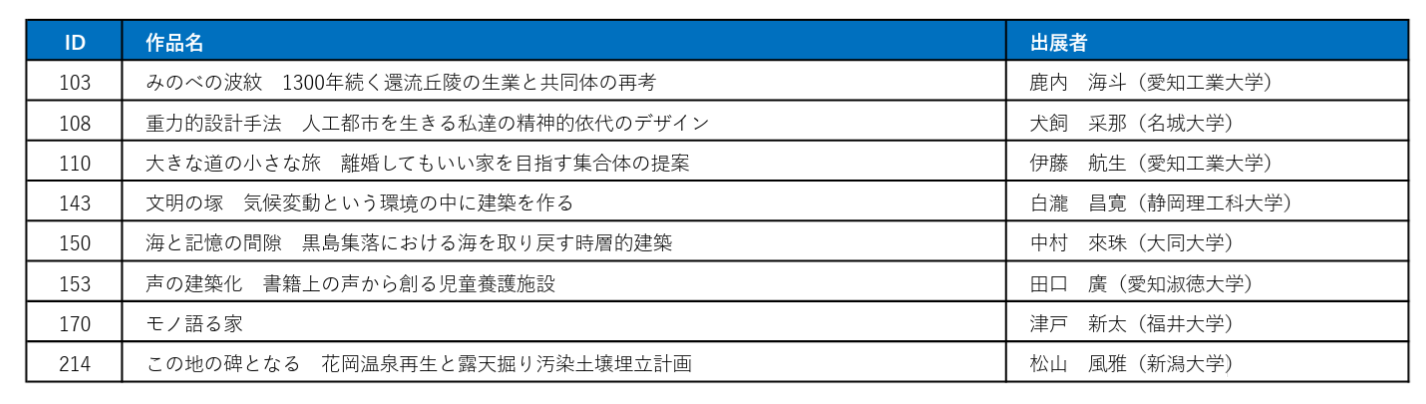

一次審査の結果、公開審査会へ進むファイナリスト8名が決定しました。

選ばれたファイナリストは公開審査会に進み、2次プレゼンを実施しました。

公開審査会ではプレゼンと同時進行で、審査員による積極的な質疑とファイナリストによる応答、それに伴うディスカッションが繰り広げられました。

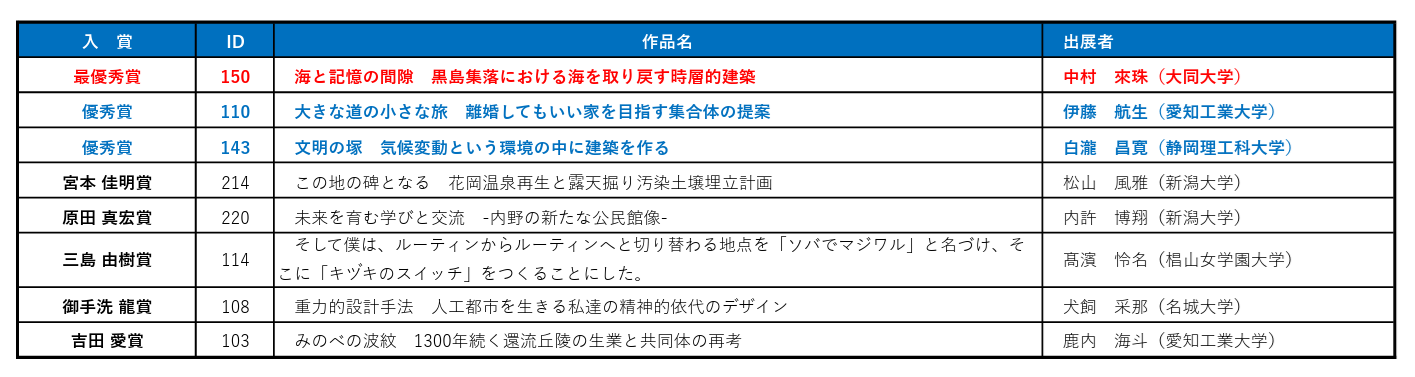

審査員長により、一旦、各審査員の投票を集計して得点結果が公開された後に最終討議が行われ、最優秀賞、優秀賞、審査員賞が決定されました。

見事、最優秀賞に選ばれたのは、1日目にNAGOYA Archi Fes賞、岩月美穂賞を受賞した中村來珠さん(大同大学)の作品でした。

本記事ではスペースに限りがあり、受賞作品全てを取り上げることはできませんが、2日間に渡る中部卒業設計展2025で、両日グランプリを含む、3つの賞を受賞した中村來珠さんの作品はここに紹介掲載いたします。

表彰式に続いて、ファイナリストと審査員の記念撮影が行われました。

閉会式では、NAGOYA Archi Fes2025 代表 武藤玄樹さんの閉会挨拶で2日間に渡る中部卒業設計展2025の全日程終了が宣言されました。

中部圏最大の合同卒業設計展として、12年目となった今大会は「十二単」を大会テーマとしていました。衣装としての十二単には、その着付けを行う工程は11番までしかなく、12年目を迎えた本設計展とNAFメンバーが、この一年を卒業設計に邁進してきた先輩達を支えて、自らが12番目の工程となることで、将来、建築家として世で活躍する先輩達の門出を演出するという目的で掲げたテーマでした。

2025年度は代表 武藤玄樹さんをはじめとする、NAF在籍の3年生たちが委員会を離れ、今度は自分達の卒業設計に向けて、仲間たちと切磋琢磨しながら、先輩に負けない卒業設計作品に挑戦していきます!

総合資格ナビとしても、「学生たちの力で、中部の建築を活性化させる」というNAGOYA Archi Fesの理念と途切れることなく実行を続けるメンバーの皆様に敬意を表し、2025年度のさらなる活躍を祈念して本報告を締め括りたいと思います。

また本卒業設計展の公開審査会や出展全作品を掲載する「NAGOYA Archi Fes2025・中部卒業設計展作品集」が学生編集員により編集されていきます。発刊は来秋を予定しておりますので、乞うご期待ください!

NAFの年間活動については下記記事に掲載していますので、未読の方はぜひ合わせてご一読ください。

【建築学生団体・紹介】NAGOYA Archi Fes2025(中部卒業設計展)

(記事構成:総合資格naviライター kouju64)

(取材・撮影:ARCS Field 水野高寿)