【建築学生団体・紹介】関東学院大学 建築・環境学部学生会 eN

関東学院大学 建築・環境学部学生会 eNは環境共生コースの学生生活をサポートする!

今回、ご紹介する学生団体は、関東学院大学 建築・環境学部学生会eN!

前回、ご紹介した関東学院大学 ARCに引き続き、関東学院大学 建築・環境学部で2つ目の学生サークルです。関東学院大学 建築・環境学部は3年次から、5つのコース選択制ですが、その中のひとつ、環境共生デザインコースの学生を中心に2023年に結成された新しいサークルです。

ARC同様に「先輩による、学生生活をよりよくするためのサポート」と縦・横の交流を目的としていますが、メンバーの中心は3年生。環境共生デザインコースを選択する学生は約40名ということですが、そのうち8割はeNに参加しています。メンバーの2年生、1年生は3年次で環境共生デザインコースを選択しようという志望者中心となっています。

1・2年次は共通科目、専門基幹科目と建築・環境学の基礎を学びます。建築環境・設備の学習を通じて、専門研究や将来の進路を環境・設備系と考えた学生は、3年生になって環境共生デザインコースを選択すると、多くの実験授業を経験することになります。1・2年生ではまったく経験していない実験レポートは「どうやって書いたら良いの?」と、最初は未知の領域です。

また環境にやさしく、快適な建物や暮らしを実現するための学習ですが、専門領域はとても幅広く、深いのが特徴です。今回の取材では、2024年度代表 板野泰樹さんに加えて、eNの創設者であり2023年度代表であった学生会会長 菊地亮太郎さんに主な活動や創設の経緯についてお聞きしました。

eNのすごいところ!アピールポイントやメリットなど

2024年度代表を務める関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科環境共生デザインコース3年 板野泰樹さんに、eNの「すごいところ」を3つ挙げていただきました。

・Point1:課題や進路などの悩みや不安を解消できる!

・Point2:縦や横の交流の中で、仲間と共に学び成長できる!

・Point3:実践的な学びで建築・設備分野への理解がより深まる!

関東学院大学の「先輩が後輩の学生生活全般をサポートする」伝統に加えて、環境共生デザインコースならではの実験レポート添削や環境建築や設備現場の見学会に参加出来たりすることが大変有意義な活動となっています。初代代表を務めた、学生会会長 菊地亮太郎さんにeN創設の経緯をお聞きすると、「建築と環境の垣根が高く感じ、それをフラットにしたい。言葉は悪いけど建築と環境の学生はそりが合わないところがあるから」とのことでした。なるほどーと思いました。同じ建築を見ていても、意匠の学生や構造・材料などの学生とはひょっとして視点が違う。建築に対する共通の想いはあるにしても、興味を持ち優先して見ているのは光であり、風であり日照や温熱など、建築そのものよりも、この地球の自然環境を見ている。そして設備はより良い環境を生み出す装置でありシステム。エコやゼロエネルギーやカーボンニュートラルなどの最新を追う、サステナブルな建築デザイン!だからこそ、同じ志を持つ学生達が、多様な専門領域を前につながりを深めることは尊い!

eNとは?

サークル名称eNの由来は縁!「人と人をつなぐ=縁」、そして「環境=Environment」のEnから来ているそうです。人と人がつながり円となる!そんなイメージがeNのロゴマークから伝わってきます!

eNの主な活動

関東学院大学建築・環境学部サークル「eN」は、環境共生デザインコースの学生を支援するため、実験レポートの添削やスタジオ課題のエスキスを通じた学習サポートを行っています。

さらに、研究室の選択やインターンシップ、就職活動に関する情報を共有し、進路選択のサポートにも力を入れています。また、建築や設備の現場見学会を定期的に開催し、1,2年生にも環境デザインや設備に興味を持ってもらえるよう、実践的な学びの機会を提供するほか、建築コンペへの出展を通じて学生同士のスキル向上や交流を深める活動も行っています。

■定例会:関東学院大学 実験棟 月1、2回

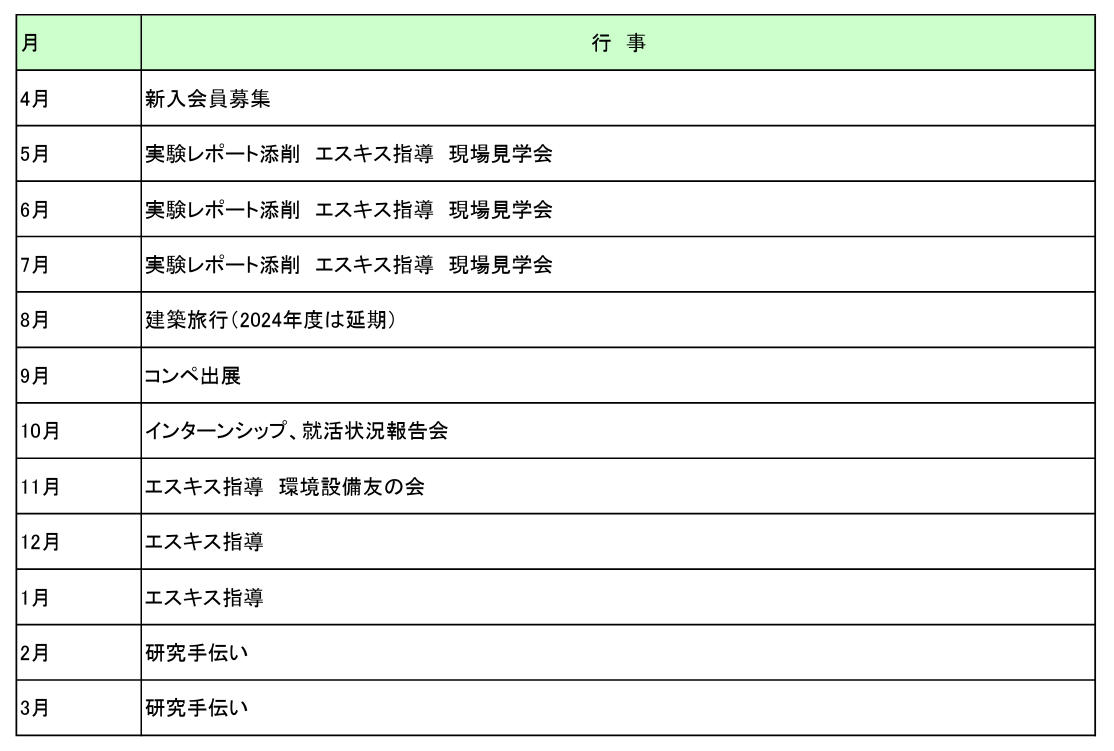

■年間スケジュール(2024年度の例)

eNの活動紹介

■新会員募集 4月

現在のメンバーは8割が3年生。コース選択が3年次からなので当然ですが、団体活動としては、1.2年生に環境デザインや設備に興味を持ってもらえることを目指しています。他の学生会サークル同様、活動内容PRにより会員募集を行います。

2024年度は3年生に加えて、7名の2年生、2名の1年生が入会しました。

■実験レポート添削 エスキス指導

関東学院大学は建築設備に強い大学!金沢八景キャンパスには、大沢記念建築設備工学研究所など、環境共生技術研究のための大きな実験装置を保有しています。環境共生デザインコースで授業が始まれば、当たり前のように実験主体の講義が多く行われ、評価を得るための提出物は「実験レポート」です!

1.2年生ではまったくやったことがない実験レポートでは、単に実験結果をまとめるだけではなく、「考察=研究や調査の結果得られた情報をベースに、自分の考えや意見を述べること」を書かなければなりません!さらに独特な用語や言い回し。これは、はっきり言って教わらないと書けません。ところが最初に書き方を教える授業はないのです!実験を経験して、先行研究を読んで、書いて覚えなさいというスタンスです。

そこで実験レポート添削では、文字通り、先輩により添削指導を受けることができる試みです!

写真は実験レポート添削を受けている様子です。同様の形式で建築環境デザインの設計エスキスも行っています。

実施の成果は良好で、指導教授によれば「以前はレポートじゃないものがたくさん出てきて、頭を抱えたが、最近は読めるレポートになってきた」とのことです。添削を受けることで、実験の意味することや研究の論点が理解できるようになり、実験授業が楽しくなるという効果もでていると思います。

■現場見学会

2024年度の現場見学会は、高輪ゲートウェイシティに行きました。現場見学会はスタジオで指導頂いている外部講師から紹介を得て訪問することが多いです。

■建築見学会

建築見学会では、山本理顕設計工場の設計による横須賀美術館に行きました。

「環境全体が美術館」をテーマに周囲の海や森など景観と調和する開放的な建築です。この建築は、自然光を取り込むための丸窓が天井や内壁に不規則にくり抜かれており、それらを塩害防止用のガラスで覆った二重構造となっています。

■コンペ出展

夏休み中心に有志で建築設計コンペに挑戦もしています。環境設計を重視するようなアイデアコンペがあればさらに良く、コンペ開催のリサーチもしています。出展に際しては、同じ関東学院大学建築・環境学部学生会のARCメンバーと合同で挑戦することもあります。2024年度は第59回セントラル硝子国際建築設計競技に出展しました。課題は「新しいトイレのあり方を提案」するものです。

■インターンシップ・就活状況報告会

関東学院大学建築・環境学部は環境設備に強いので、OB・OGも多くが大手設備会社などに就職しています。そこは心強いのですが、近年はインターンシップに力を入れている企業が多く、学生も業界研究や企業研究だけではなく、早い時期から就活をするようになっています。逆に就活期間は短くなっているので、情報共有がとても大切になっています。eNの活動として、インターンシップや就活状況報告会を実施できることは個々の学生にとって大変役に立っています。

■環境設備友の会 11月

2024年11月14日(木)、関東学院大学燦葉会燦建会主催の「環境設備友の会」が横浜ロイヤルパークホテルで開催されました。企業と大学関係者が自由に交流し、建設業界の状況や産学連携の可能性についての意見交換などが行われました。企業の出席者にはOB・OGが多く参加されており、eNのメンバーも参加して、今後の進路や就活に役立つ情報交換を行いました。関東学院大学の環境設備分野の歴史の深さを改めて感じました。

■今年の活動を振り返り、来年度へ向けて!

2024年度代表 板野泰樹さんに1年の活動を振り返った感想と来年度への想いを語っていただきました。板野さんは「前代表の菊地さんから指名されて代表になり、サークル運営は代表、広報、経理の3名で少数精鋭です。来年度に向けてしっかり引継ぎを行うとともに、環境共生デザインコースに声をかけて入会を募ります。2024年度は夏休みの建築旅行が延期となり、全体の活動も学内で完結した感があったので、学外に出る機会、学外交流の機会を増やしたい」とのことでした。

菊地さんのお話にあった「垣根を無くしフラットにする」ということも、専門研究に入ると分野中心に各自が没入しがちな環境設備系の学生が、縦・横の交流を図ることで、相互に影響を与え合って、学部で主役になっていくようなイメージが見えました。

現代建築では環境デザインや環境設備の技術の重要度が非常に高くなっています。これからの名建築は意匠、構造、環境デザイン、そして環境を制御する設備技術者の連携によって生まれてくることは間違いありません。

これからの関東学院大学建築・環境学部学生会 eN の活躍に大いに期待を寄せつつインタビューを終えました。

eNメンバー構成(2024年度)

・合計人数:41人 (男性:27人 、女性:14人)

・学年人数: 3年32人、2年7人、1年2人

eN各種情報

代表(2024年度)

関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科環境共生デザインコース3年 板野泰樹

代表メールアドレス : f22N1141(a)@kanto-gakuin.ac.jp

※迷惑メール防止対策として@を(a)に変えています。

※本記事に掲載した図版・写真は、関東学院大学 建築・環境学部 学生会eN提供によるものです。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64がインタビュー取材を行い、記事構成しました。)