【建築学生団体・紹介】関東学院大学 建築・環境学部学生会 ARC

関東学院大学 建築・環境学部学生会 ARCは建築学生生活をよりよくするためのサポート活動を行う!

今回、ご紹介する学生団体は、関東学院大学 建築・環境学部学生会ARC!

関東学院大学 建築・環境学部といえば、毎年3月に横浜赤レンガ倉庫等で開催されている「建築展」や、8月に学内で開催されている「バーティカルレビュー」が有名です!その特徴は学部の各学年から出展があり、学部の縦のつながりや全体総括とも思える、学部全体の取り上げ方になっていることだと思って拝見してきました。

今回、ご紹介する関東学院大学 建築・環境学部学生会ARCは、大学の伝統となっている、「先輩による1.2年生の学生生活をよりよくするためのサポート」を充実させて、縦・横の交流を図ることを目的とする学生サークルです。

具体的には3年生が運営の担い手となり、新入生会員の学生生活(授業・設計課題や実生活まで何でも)で大変なことを支援指導します。その交流の中で、意識あるメンバーが建築設計コンペに応募したり、建築巡りツアーを企画したりしているそうです。

ARCのすごいところ!アピールポイントやメリットなど

2024年度代表を務める関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科3年 鈴木竣人さんに、ARCの「すごいところ」を3つ挙げていただきました。

・Point1:課題や学校生活における不安を解消!

・Point2:同学部の先輩後輩と繋がりを持てる!

・Point3:いつでもどこでもわからないことがあれば、なんでも相談できる!

多くの大学で先輩・後輩の関係は希薄になり、研究室配属までは相談できる先輩がいない状況が当たり前になっています。最近では同じ学年でも友人はわずかで、一緒に活動する仲間が少ないとよく聞かれます。大学によっては勉強会や建築同好会で学生の集まりがあったり、大学院生がTA(ティーチングアシスタント)として、授業中に声をかけたりする場面があると思いますが、もっと本格的に、学生会サークルとして積極的な支援活動するのがARCの特徴です。

ARCの主な活動

関東学院大学建築・環境学部サークル「ARC」では、「いっしょに踏み出す、はじめの一歩。」をモットーとし、先輩が1年生に授業から学校生活全般のサポートをする活動を通して、互いが成長できる場をつくることを目指しています!

3年生が主体となり入学して間もなく何も分からない1年生が、学校で不自由のない生活ができるように、課題の模型作成や図面の書き方、履修登録の仕方やおすすめの授業までなんでも教えています。

■定例会:関東学院大学 実習棟2階ラウンジ 毎週木曜日

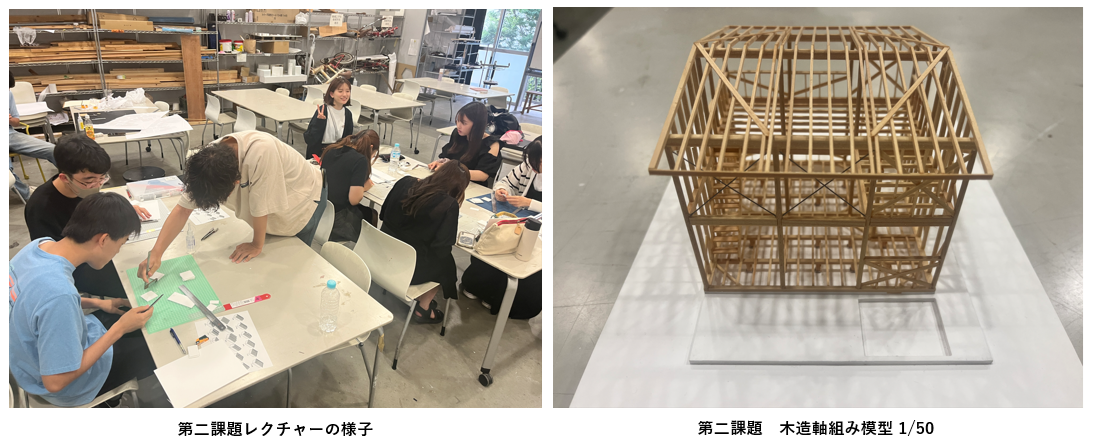

■年間スケジュール(2024年度の例)

ARCの活動紹介

■新入会員募集 4月

2024年度の活動は8人程度の3年生で開始しました。この8名はレギュラーメンバーであり、実際に活動する際には、メンバー以外の3年生も飛び入り参加は大歓迎です!1年生の頃ARCに入り、先輩から教わっていたから、教える側になりたいという3年生も多く、1、2年生と一緒に、互いに成長できる場を目指しているのです!

ARCの活動は、必修科目である建築設計製図の授業がある木曜日に、作業スペースがある実習棟の2階ラウンジで行います。

2024年度初回は1年生が2人しか集まらず、活動すら危うい状態でした。新1年生には、最初はARC入会のメリットなどが伝わらなかったようです(汗)

そこで3年生の必死の勧誘により、連絡用LINEグループへの登録を促進したところ、口コミ効果もあり、遂に100人を超える1年生が集まってくれました!

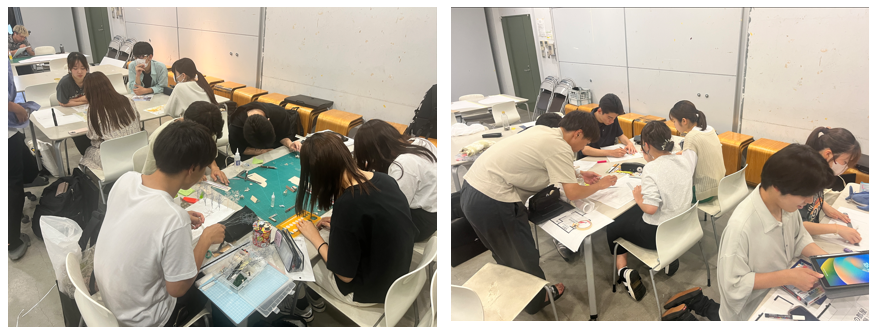

右側写真の通り、活動日に64名の1年生が参加し、教室も盛況となりました。

■建築設計製図課題レクチャー

ARCの主な活動は必修科目である建築設計製図の授業で取り上げる課題のサポートです。新1年生は入学したばかりだと建築科目の授業は、まだ全然学んでいませんし、建築設計も初めてで、模型は見たことすらない学生が多いものです。

それでも建築設計製図の授業は進んでいくので、最初の内は疑問がいっぱい。でも隣の1年生も当然わかりませんし、慣れていなくて先生にも聞けない…。わかったような、わからないような状態で授業は進んでいきます。

そこでARCでは、3年生が建築設計製図授業後に実習棟2階ラウンジでサポートを行います。

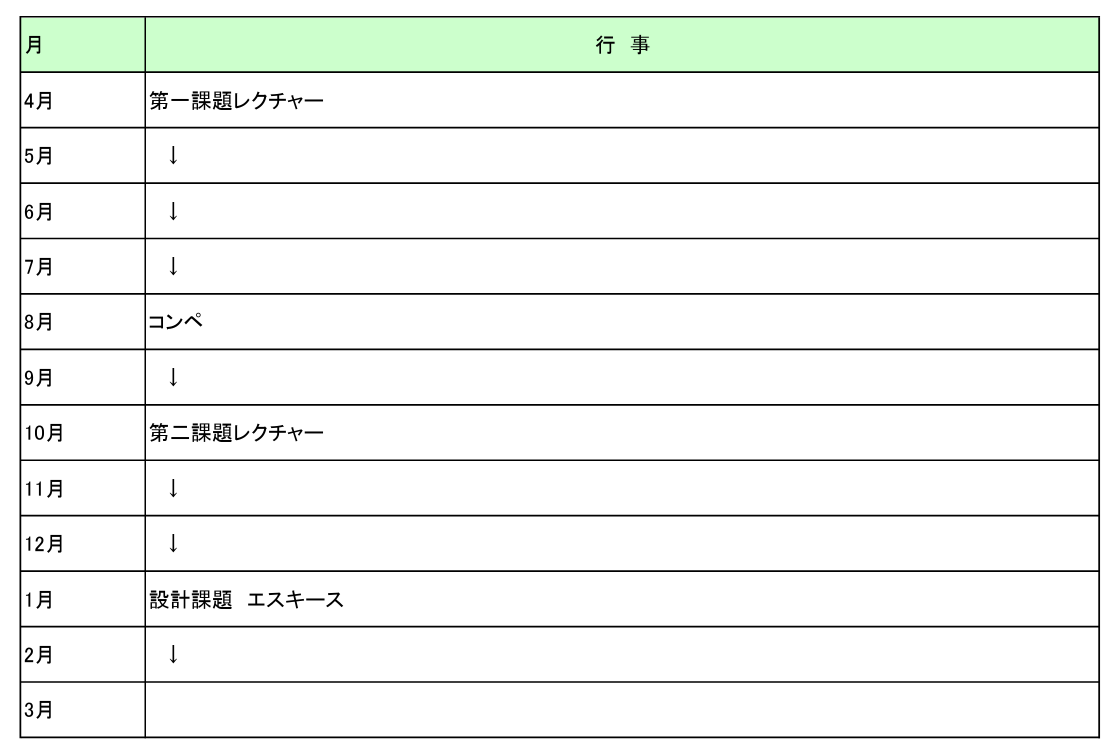

前期第一課題では、ジャングルジムと呼ばれる模型を作ります。また後期第二課題では木造軸組み模型を作りますので、課題レクチャーや模型制作を教えていきます。

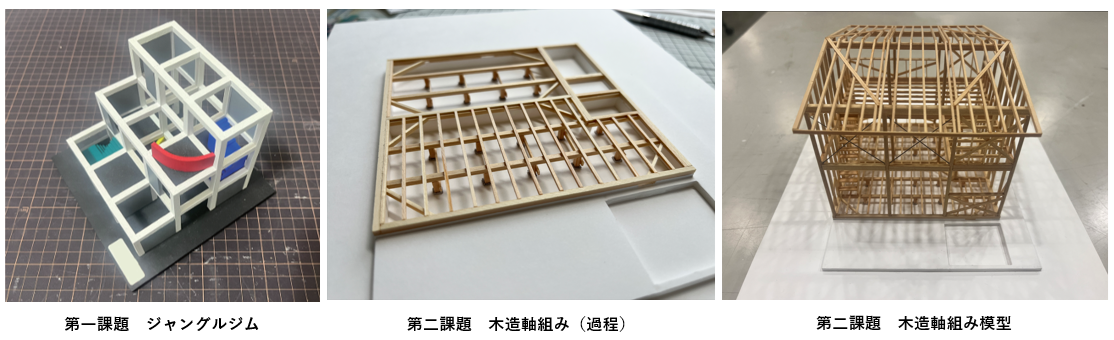

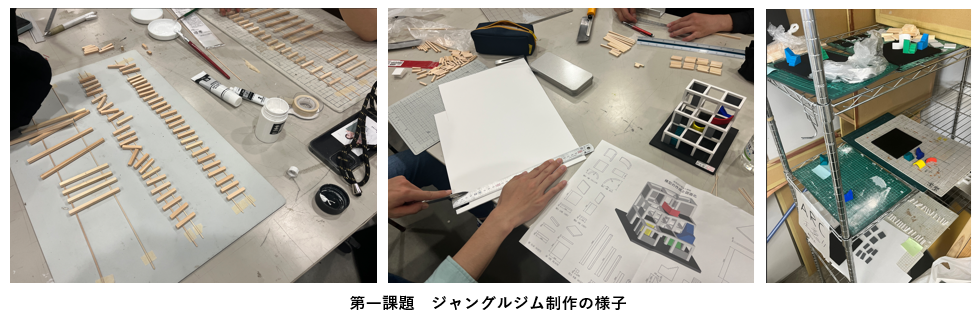

課題レクチャーでは、1年生が分からないところで手を挙げて聞くだけではなく、先輩側から巡回して様子をうかがったり、隣で手本として模型を作るのを見てもらったり、1年生と一緒になって作ることで聞きやすい環境づくりを目指しました。

上の写真は「第一課題レクチャー」の様子です。1年生は最初、同級生の顔と名前が一致していないため、1人で参加している学生もいて、先輩にもぎこちない敬語で話したりしていますが、毎回授業後にARCに参加するうちに友人同士で活動に参加するようになり、3年生とも自然と親密な関係になってきました。

他の授業のアドバイスや履修登録について聞いたり、談笑したりしながら楽しく課題を進められる場となっていきました。

第一課題模型 ジャングルジムは、模型用木材を切り出し、組み立てて制作します。図面を見ながら全員が同じ模型を作るので、上級生にとっては難しくありませんが、部材の寸法や色、形状などを見比べながら制作し、完成した時の喜びは大きいものです。

第二課題レクチャーになると学生同士も親友のように打ち解けています。木造軸組み模型は細かな部材が多く、準備は結構時間がかかりますが、組み立ては実際に木造住宅を施工する順番に部材を組み上げていき、部材名称や構造的な役割も同時に学んでいける有意義な課題です。1/50模型で実際のスケールも想像しながら、大工さんになった気分が味わえます。

第一課題、第二課題で学んだことがベースとなって、1月からの設計課題ではチャペルを設計することになります。近くに公園がある敷地で、30座席を確保して、自分がつくりたいチャペルを設計する。当然、人と違う、自分だけの建築を作りたい。ARCではエスキスでアドバイスを行いました。

■コンペ班と模型班

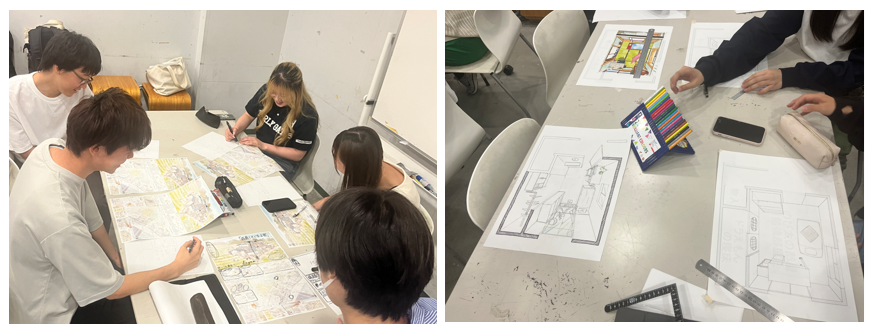

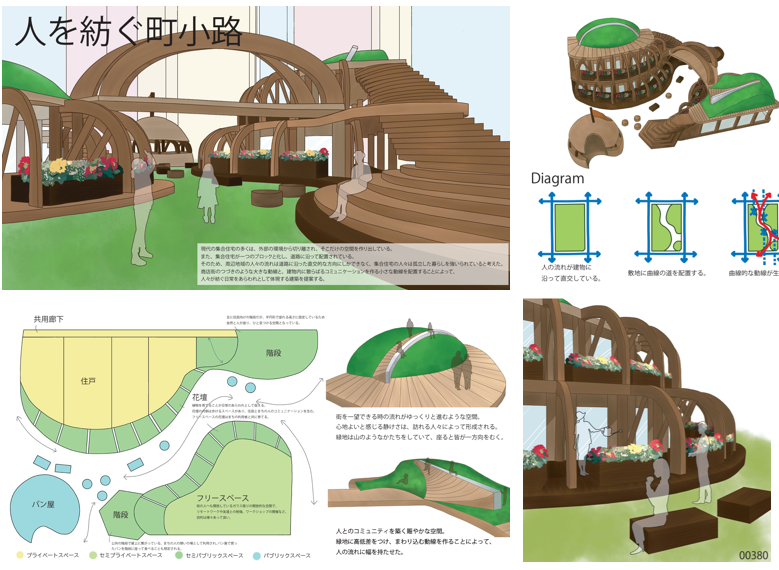

ARCでは設計製図授業の課題だけではなく、やる気がある学生は有志で活動にチャレンジしています。コンペ班と模型班に分かれてレクチャーを実施しており、コンペ班では、コンセプトボードのレイアウトの分析や共有を行い、ダイヤグラムの描き方を学びました。模型班では模型作成時の面取り等をきれいに作るためのテクニックを教わり、実践しました。

■夏休みのコンペ活動

夏休みは有志によるコンペ活動を行いました。夏季休暇中に学部キャンパス(金沢八景)より集合しやすい立地を活かして、関東学院大学関内キャンパスでコンペ準備を進めていました。コンセプトボードの作り方を学んだり、関内キャンパスを見学したりして、建築に対する理解を深めました。

■学生会ARC活動の醍醐味は?

2024年度代表 鈴木竣人さんに1年の活動を振り返って、良かった点を語っていただきました。「代表になったのは立候補とかではなく、先輩に指名を受けて引き受けた感じでしたが、教えることは難しいけど、1年生だった頃に自分がよく分からなかった点を思い出して、先輩から学んだことを参考に、工夫しながら何十人もの後輩と話をすることは、大変だけど楽しかった。うまく伝わったと感じた時の満足感が醍醐味だと思います。自分たちも先輩に教えていただいて現在があるので、上から指導するとかではなく、一緒に学べることが、関東学院大学の伝統でもあるので、後輩にもぜひ引き継いでいってほしいと思います。」

ARCメンバー構成(2024年度)

・合計人数:108人

・学年人数: 3年8人、2年0人、1年100人

ARC各種情報

代表(2024年度)

関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科3年 鈴木竣人

代表メールアドレス : f22N1075(a)@kanto-gakuin.ac.jp

※迷惑メール防止対策として@を(a)に変えています。

※本記事に掲載した図版・写真は、関東学院大学 建築・環境学部 学生会ARC提供によるものです。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64がインタビュー取材を行い、記事構成しました。)