4月トレンドが「入社前逃亡」?未然に防ぐ重要ポイントとは?【就活情報】

4月初めXトレンドに「入社前逃亡」が急浮上!直前入社辞退が急増?その原因を探る

2025年4月、新年度に入り多くの新卒社員が気持ちも新たに入社しました。そんななか、4月4日、X(旧Twitter)のトレンドに「入社前逃亡」が急浮上!ネットニュースなどでもこれを一斉に報道しました。

発端となったのは、退職代行モームリのXアカウントが4月3日「速報です。本日の依頼77件中なんと18名が2025年卒の新卒の方です。」と投稿して、大きな話題となったこと。

さらに、日刊SPAが翌4月4日に掲載した「入社前に退職代行から連絡が!「もう笑うしかない」人事担当者が明かす若者の“入社前逃亡”への怒り」という記事がトレンド化しました。

これ以降は、X上に「入社前逃亡した本人」を名乗るアカウントが現れて、「なぜ入社前逃亡したのか」悲壮感なく、あっけらかんと理由を語るポストが約4000万ビュー、10万いいね!、1.1万リポストで情報拡散中という状況です。

この現象については、すでに様々な論考記事が出ており、入社後、即退職という事態が近年増え続けてきましたが、本年4月に入社する予定だった学生たちが、直前に内定辞退するケースが続出しているのは、「深刻な人手不足と若者の仕事観の変化」が原因であり、少子高齢化の進行により売り手市場と化した就職戦線で、各企業は初任給の大幅アップを図るなど、新卒人材の確保に必死だが、ワークライフバランスを重視する若者には、採用側の多大なる準備や労力など新卒採用にかけた想いが響いていないことが原因であると語られました。

さらに、これはSNSを中心に肥大したネット情報による弊害で「現代の若者は飲食店も買い物もレビューの評価を見て、予約をした後にキャンセルしたりするのがあたりまえ」、「買ってみて、失敗したらすぐに売っちゃえばいい意識」という論考もありました。

もちろん個別の事例については、学生の資質の問題ではなく、企業側に原因がある場合もあるでしょうし、十把一絡げに論ずることは避けた方が良いと思います。

総合資格ナビとしては、これらの報道を静観しつつ、読者の皆様の「ちょっと、それは違うのでは…」とか「わたしには関係ない」という反応を大いに期待しているところです。

2026卒の就活動向、すでに内定率は6割を超えている!重要なポイントはなにか?

2026卒の就活動向は前記事「2026卒の就活解禁、すでに内定率は4割。何が就活の決め手となるのか?【就活情報】」でお知らせした通り、当初より昨年を大幅に超えるペースで早期選考、早期内定が進んでいます。

就職みらい研究所(リクルート)が、2025年3月27日にリリースした「就職プロセス調査」では、3月18日現在の内定率は、全体で58.3%と前年同月より8.4ポイント高く、平均内定取得社数は2.05社とされています。4月を迎えた現在の内定率や、なかでも例年早い建設系企業の内定動向は再リリースを待たねばなりませんが、現在、内定率は6割をはるかに超えているのは間違いないでしょう。

就活生にとっては非常に心強い状況ですが、反面、早くから就活に取り組めずに見切り発車してしまった学生には焦りを感じる局面であるともいえるでしょう。

前記事では早期選考の弊害として、全体の22.5%は志望度が高くない企業からの内定で就活中止や就活終了をしている(2024年卒調査:就職みらい研究所)ことを指摘して、重要なのはキャリア視点を持って、ライフキャリアデザインを想定した自分らしい進路選択をすることであると解説していました。

※前記事:2026卒の就活解禁、すでに内定率は4割。何が就活の決め手となるのか?【就活情報】

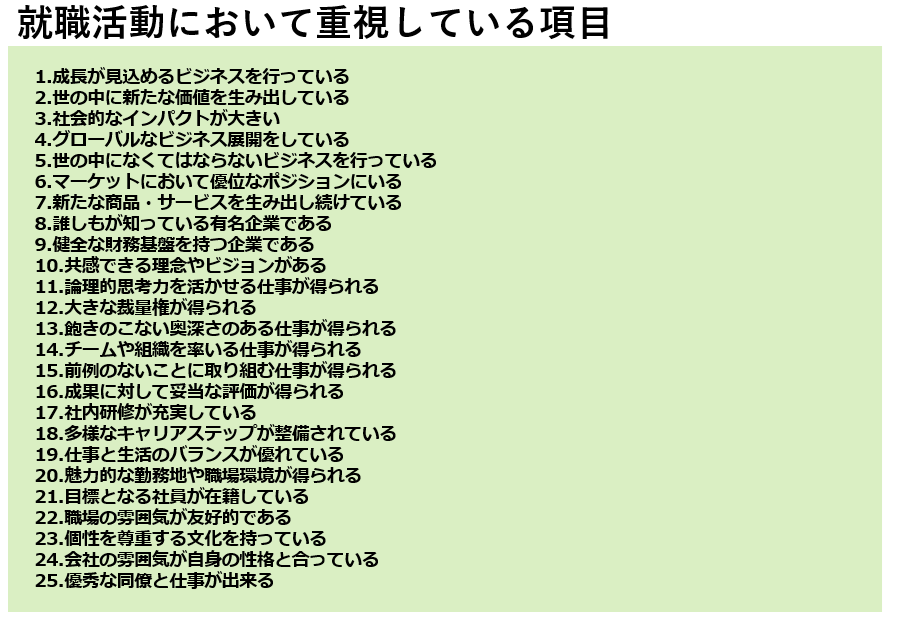

就活生が「企業選びで重視する項目」とは?

毎年のように就活サイト各社は「就活生が企業選びで重視する点」、「就職先に望むこと」などのアンケート集計を行いリリースしています。筆者も毎年、内容を確認していますが、最近の集計では少し項目が少なく、ここ数年では2年前にマイナビがリリースした記事が充実しているので、その上位項目を参考として列記していきます。

出所:マイナビニュース

ここで項目を列記する目的は、現在就活進行中の学生や、すでに内定を得て就活終了を考えている学生、これから就活開始する2027年卒の学生に再確認をしていただきたいと思ったからです。

仮に早期退職や入社前辞退のような現象の原因が、入社するつもりであった企業にあるのだとしても、企業を選んだのは自分、問題を見抜けなかったのも自分ということになってしまいますからね。

上記は2023年2月27日 マイナビニュースを参考としていますが、ご興味ある方は本記事を「こちら」からご覧ください。

昔話と笑えない「勝ち組・負け組」の構図が現代社会にあるのではないか?

現役学生の皆さんは、バブル崩壊後の1990年代に誕生し、2003年から2004年にかけて盛んに用いられて流行語となった「勝ち組・負け組」という標語を聞いたことがありませんか?いまから20年以上前のことで聞いたことがない人も多いと思いますが、平成不況の格差社会を象徴する用語として大流行し、2006年「ユーキャン 新語・流行語大賞」でも、再び「勝ち組・負け組・待ち組」として14位にランクインしています。待ち組とは自ら挑戦をせず、様子をうかがっている人をさす用語のようですね。

格差社会とは一般に下記のような現象が現れる社会とされています。

・不安定化する社会の中でリスク化する社会

・二極化する社会―引き裂かれ分断された社会

・職業の不安定化、家族の不安定化、教育の不安定化

・希望の喪失―リスクからの逃走、未来が見えない社会

過去の不況時代においては、就職氷河期やリーマンショックの影響を受けた2010年から2013年の新・氷河期世代の頃に、雇用の不安定化や新卒採用数の急減、内定取り消しなど社会的問題が発生して、優秀な学生が真剣に就職を望んでも希望通りの就職がかなわない、厳しくつらい現実が続いていました。

当時は国公立大学の大学院生でも就職浪人をする学生が多く出た時代でもありました。

令和の日本は経済格差の拡大や教育格差、情報格差などが問題となっており、「新型格差社会」と呼ばれることもあります。中間層が減少する一方で富裕層と貧困層が増加していることや、人口構造の変化から移民の流入が始まり、低賃金の若年・非熟練の労働力が相対的に増えていることなど、企業もこれまで以上に厳しい経営環境を迎えていますが、人手不足を背景に新卒採用では売り手市場がずっと続いています。それは企業の生き残りをかけた戦いともいえます。これは、いつまで続くのでしょうか?

就活は自身の問題であって、他人と勝ち負けを競い合うものではありませんが、やはり地に足のついた、自分が理想とする「自分の勝ち=自分の価値」を実現するために、進路決定には常に前向きに取り組んでいってほしいと願っています。

決して甘くはない就職。ミスマッチを恐れないことも時には必要となる

入社前逃亡するくらいなら、本来は内定承諾をするべきではありませんし、社会人としての責任を自覚できないならば就活をするべきではありません。売手市場のなかでも自らが進路を切り開いていくクレバーな姿勢が必要です。

就職すれば週5日は通勤して1日8時間以上は仕事をしていくことになります。企業は顧客に優良な商品やサービスを提供することで利益を確保しなければなりません。社員は企業の一員として顧客に対する商品やサービスの提供を担い、社会にも会社にも貢献していかなければなりません。それが自ら得た仕事となります。

仕事においては、研修期間は別にしてもベテラン・新人ともにプロフェッショナル!決して甘くはありませんし、最初から自分の思い通りにできる仕事はありません!

ミスマッチを恐れすぎても仕方ありませんし、最初は苦労しても仕事とともに成長して、名実ともにプロとして活躍している若者をたくさん知っています。

建設業では会社の一員という側面だけではなく、技術・技能の習得や資格取得など継続的な取組でステップアップや転職、起業を通して、自分が成長していける点が醍醐味であると思います。

本記事をご覧になった皆さま、一人ひとりが思い通りの活躍ができますよう、総合資格ナビは応援しています!

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)