【就活情報】インターンシップ徹底解説。 1年生から院生まで!

インターンシップに参加するメリットは?

インターンシップは学生にとっては志望業種・職種の就業体験を通して、企業を見極めると同時に、自分の将来像や適性を見ることができる重要な機会です。

また企業にとっては、企業PRや学校との結びつきを強める役割からはじまり、近年では志望する学生、優秀な学生と直接早く面談する機会を創設して、早期選考活動に役立てられる機会として、採用直結型インターンシップに力を入れています。

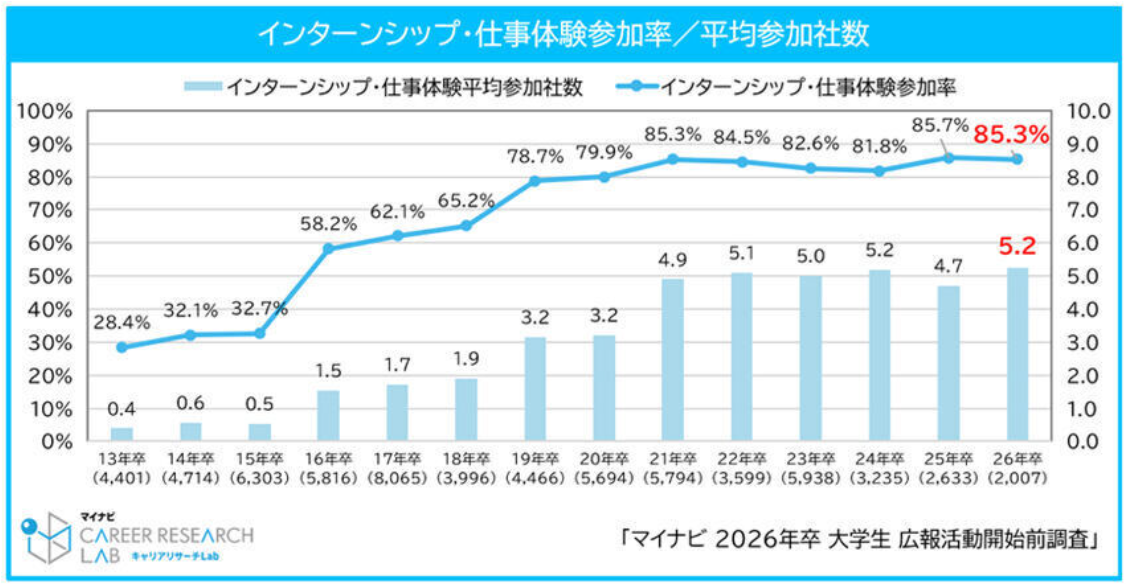

インターンシップ参加率と平均参加社数は?

どれくらいの学生がインターンシップに参加しているのか?また平均して何社くらいのインターンシップに参加しているのでしょうか?

下表は2025年2月25日に公表された「マイナビ 2026年卒 大学生広報活動開始前の活動調査」に掲載された、2026年卒のインターンシップ参加率と平均参加社数の集計結果です。

出所:マイナビレポート2025.02.25

2026年卒の参加率は85.3%と2025年卒の85.7%に次いで高い水準を維持しており、平均参加社数は5.2社で、2024年卒に並んで過去最高となりました!

現状は、5社から6社参加が標準ということになっているわけですね。

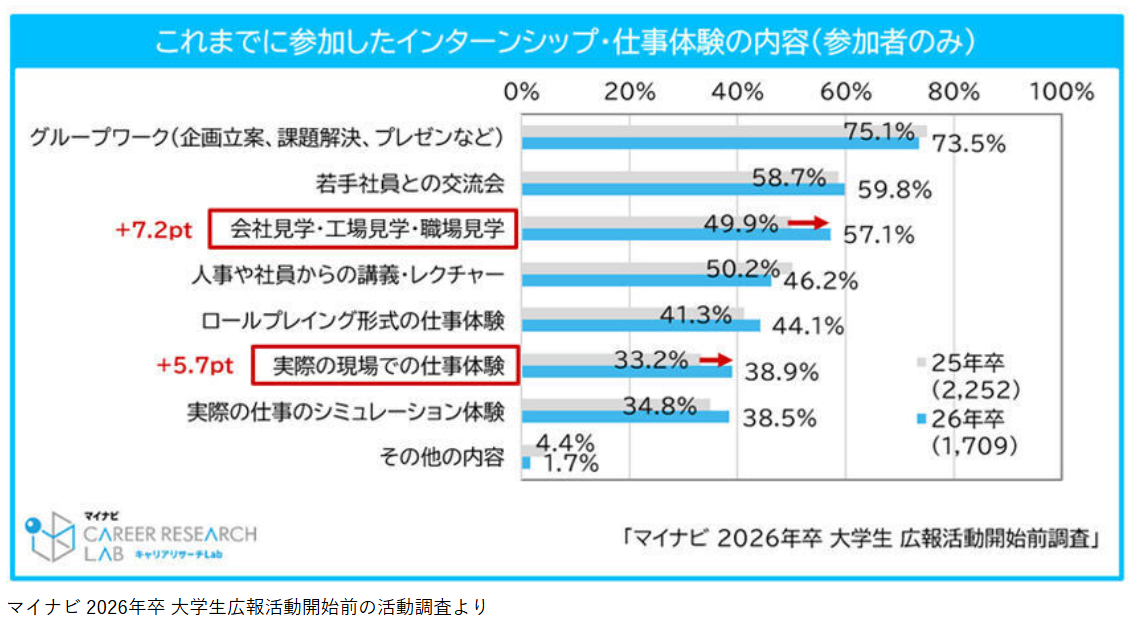

では、実際にはどのようなプログラムに参加したのでしょうか?

最も多かったのは「グループワーク(企画立案、課題解決、プレゼンなど)」で73.5%。「若手社員との交流会」(59.8%)、「会社見学・工場見学・職場見学」(57.1%)が続きます。

出所:マイナビレポート2025.02.25

参加したプログラム内容を2025年卒として比較すると、「会社見学・工場見学・職場見学」が7.2ポイント、「実際の職場での仕事体験」が5.7ポイント増加しています。

職場の雰囲気や仕事内容がリアルに体感できるプログラムへの参加が増えているようです。

学生はインターンシップの就業体験で好印象を得た企業にエントリーする傾向があり、2025年卒からは「採用直結型インターンシップ」が解禁となりましたので、企業側も早期選考を目的とした「体験型インターンシップ」を実施する傾向に拍車がかかっています。

例年3月末時点で得ている内定は、その7割がインターンシップ参加企業からであるという集計結果を複数の就活サイトが発表しています。

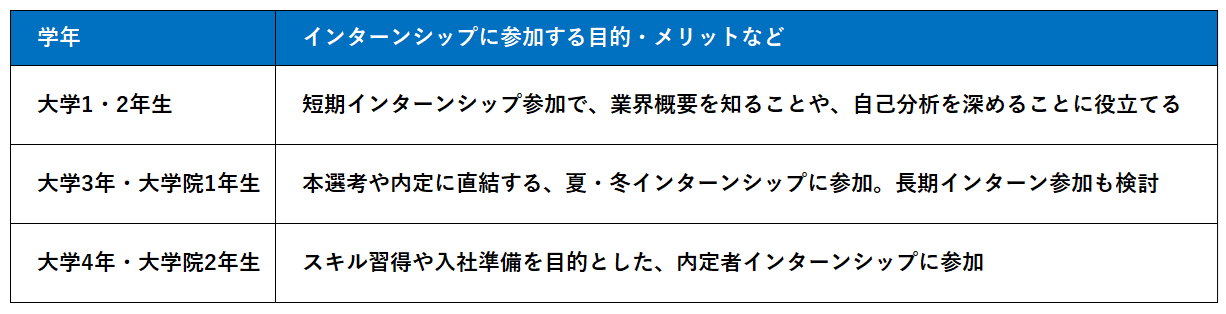

インターンシップはいつから始めるべきか?

実際に就活としてインターンシップに参加することを想定すると、学部3年生や大学院1年生が参加をする方向になりますが、近年は1、2年生も気軽に参加できるイベントを企画・開催する企業が増えています。

本記事を読んでいる1、2年生は「まだ専門科目も修めていないし、就職はまったく考えていない」という学生が多いことでしょう。

それは当然なので、心配する必要はありません!低学年でインターンシップに参加するメリットは、学びの方向性や将来の仕事を構想していくことに役立つということです。

就業体験の内容や対象学年はしっかり確認する必要がありますが、1、2年生の参加を歓迎する短期就業体験などには、積極的に参加してみることをお奨めしています。それは業界の概要をつかむことや自己分析を深めることにつながるからです。

下表は学年ごとにインターンシップ参加の目的・メリットなどをまとめたものです。

※筆者による独自構成

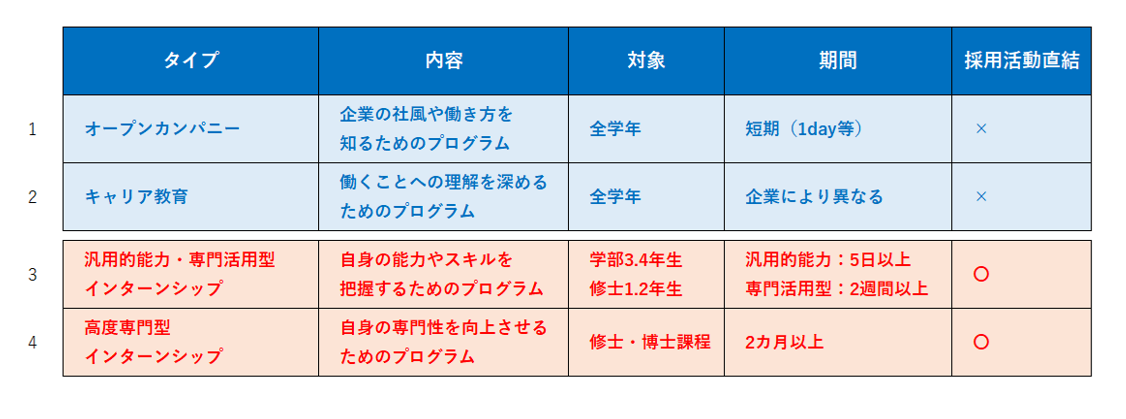

インターンシップにはどのような種類があるのか?

企業がより効果的に採用活動を行えて、学生がより自分に合ったインターンシップを見つけやすくなるよう、文部科学省、厚生労働省、経済産業省が連携・合意して、2025年卒の学生から新しいインターンの定義やルールが適用されることとなりました。

新ルールでは従来のインターンシップが4タイプに分類され、それぞれ内容・対象・実施期間などが明確に定義されています。

出所:2022年6月文部科学省・厚生労働省・経済産業省の公表より筆者が構成

上記4タイプのうち、タイプ1.とタイプ2.は就業体験を必須要件とせず、「個別企業・業界の情報提供等」や「教育」が目的とされ、インターンシップとは称さないことになっています。また新ルールでは、タイプ1.とタイプ2.は企業が採用活動に活用しないタイプとなります。

従来は「1dayインターン」と呼ばれていたものは「オープン・カンパニー」、または「1day仕事体験」、「1day職業体験」と呼ばれて、企業説明会や会社見学の代替プログラムであることが明確に定義されています。

タイプ3.「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」とタイプ4.「高度専門型インターンシップ」は、採用直結型インターンシップとして実施され、インターンシップで得た学生の情報・評価を企業が採用活動に直接活用できるようになっています。

インターンシップ参加が採用と結びつくことで、企業・学生ともにより効率的な採用応募と選考を進められることになりました。

1.2年生は業界情報入手や自己分析を目的として、「オープン・カンパニー」や「キャリア教育」に積極参加することで、業界や仕事に対する視野が広がり、学生生活はより充実したものとなり、本格的な就活を開始する際にはアドバンテージになるのです。

短期・長期インターンシップは競争が激しいのか?

採用直結型となるインターンシップは実施回数や参加人数に限りがあり、早期にエントリーを締めきったり、エントリー後に選考を受けたりすることが多くなっています。

■短期インターンシップ(サマー・オータム&ウィンター)

短期インターンシップは、主に夏と秋・冬に開催される就活生向けのプログラムで、最低5日以上の汎用的能力インターンシップや、2週間以上の専門活用型インターンシップとなっています。

一般的には、サマーインターンシップでは、就職活動に向けた情報収集を目的としており、職種理解や業界研究を中心とした参加型ワークが多く含まれています。

一方、冬のインターンシップでは、サマーインターンシップで得た情報をさらに深めることを目的としています。この時期には、特定の職種や業界に対して深掘りし、比較検討しながら就活の軸を具体的に固めていきます。

短期インターンシップに参加することで、より幅広い視野を持ちつつ、自分に最適なキャリアパスを見つける助けとなるでしょう。

■長期インターンシップ(高度専門型インターンシップ)

長期インターンシップは、最低1ヵ月から数カ月、場合によっては数年にわたり本格的な就業体験を行うプログラムです。

実態としては誰もが気軽に参加するものではなく、このインターンシップの最大の特徴は、社員と同じように実務を経験できる点にあります。

入社後に集合研修を通じて業務を習得していく、ゼネコンやハウスメーカーではあまり実施例はなく、設計事務所や研究職などを中心に、学生時代から準社員並みに就業体験を積んで入職に備えるケースはあります。

■インターンシップの選考を受ける

インターンシップの選考はES提出から始まり、Webテスト・グループディスカッション(GD)・面接などがあります。エントリー時に志望動機をベースとした小論文を課すことも多いと思います。

選考ステップは企業によって異なるため、事前に選考フローを確認して準備を整えておくことが大切です。

インターンシップの探し方は?

1.総合資格ナビをチェックする!

2.就活サイトに登録して情報検索をする!

3.企業の採用サイトから調べる!

4.大学のキャリアセンター&就職担当教員に相談する

5.合同説明会で話を聞く

方法は一つではありませんが、意中の業界・企業は抜け目なくあたる必要はあるでしょう。一般的には不特定多数が進めていくアプローチよりは、直接的に企業人事やリクルーターとつながるルートが非常に有効である点と、1day職業体験や合同説明会に参加した経緯から採用直結型インターンシップの情報を得られることが多くなっています。

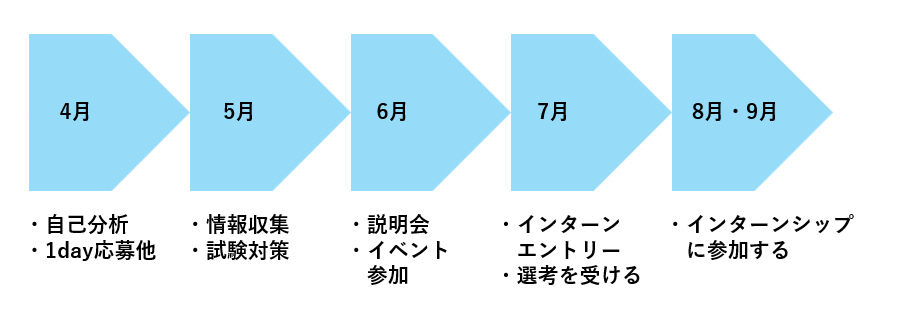

インターンシップに向けたスケジュール【サマーインターンシップの例】

下表はサマーインターンシップを想定したスケジュールですが、実際には企業ごとに応募日程が異なりますので、まずは個別に確認をするよう注意してください。

また採用直結型インターンシップ以外に、意中の業界、企業が春から1day職業体験やオープン・カンパニーを開催していれば迷いなく応募して参加していきましょう。

春から秋のインターンシップに参加するメリット

1.業界・職種・企業研究に役立つ

短期間の体験から、業界・企業のリアルな情報を得られることが最大のメリットです。

特に1day職業体験は多くの企業プログラムに参加することで、それぞれの業界・企業の比較に役立つでしょう。

2.ミスマッチを減らす

実際の職場で働く社員と直接話すことで、職場の雰囲気や実務内容に関する生の声を聞くことができます。実態に触れられることで、思い込みや憧れから生じやすいミスマッチを未然に防ぐ効果があるでしょう。

3.説得力のある志望動機の作成に役立つ

実際に業務を体験することで具体的な志望動機を形成でき、面接時に説得力のある話ができるでしょう。

4.選考優遇・早期選考を受けられる可能性がある

インターンに参加することで、選考優遇や早期選考のチャンスが得られる可能性があります。特にワークショップ形式などのプログラムでは、参加者の積極性や問題解決能力が企業によって評価され、優秀な学生は早期に本選考へ進めることがあります。

5.本選考の練習になる

インターンは、本選考の良い練習になります。実際の職場環境で業務体験や社員との交流を通じて、選考で求められるスキルや能力を学べます。

また、GDやプレゼンなどの活動は、面接やグループ討論の場で役立つ経験となるでしょう。インターンシップで得たフィードバックや自己分析の機会は自己PRや志望動機の明確化に活かすことができます。

6.就活仲間をつくれる

インターンシップは同じ業界や企業を目指す就活生との関係構築にもつながります。共通の目標を持つ仲間と情報交換を行うことで就活の幅も広がるでしょう。

インターンシップで出会った学生には勇気を出して積極的に話しかけてみましょう。

最初は選考に直結しない形で気軽に参加できる1day仕事体験やキャリア教育から参加してみましょう!

本選考での自信にもつながりますし、より良いパフォーマンスを発揮するための基盤を築くことができるはずです。

建築系(設計職志望)は冬以降が本番になっている?

通年採用を導入する企業が次第に増えていますが、日本では依然として新卒一括採用が大勢を占めています。

政府は経済団体への要請として、

■企業の説明会などの開始は前の年の3月1日以降、

■採用面接の開始は6月1日以降、

■正式な内定日は10月1日以降

とするように求めていますが、優秀な学生を早期確保したい企業では、相変わらず積極的な青田刈りが進んでおり、特に建築系は他業界に比べて選考が早くなっています。

その中でも設計職は冬頃には本選考が進められる企業が多く、そこに進むステップとして夏・秋のインターンシップ参加が重要になっています。志望学生は、春からしっかりと歩を進めていきましょう!

総合資格ナビでは情報提供や支援制度を通じて皆様を応援しています!

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)