特集【12】建設コンサルタント業界が進めている働き方改革について【建設知識~土木編~】

建設コンサルタント業界では担い手の確保と育成が喫緊の課題

建設コンサルタント業界では、他の建設業界同様に担い手の確保・育成が喫緊の課題となっています。建設コンサルタントは、公共工事を支える業態であるが故に、リーマンショックの影響を受けた2010年前後は「コンクリートから人へ」の標語で公共工事が抑制されたことで、技術者の新卒採用を抑えていました。

このことや就職氷河期世代の人材不足が、現在の技術者不足に繋がり、技術継承が困難となって技術の空洞化が起こるなど、将来における社会資本整備や維持管理に重大な懸念が生じています。加えて、近年では若手技術者の離職が多く、業界全体に高齢化が進んでいます。

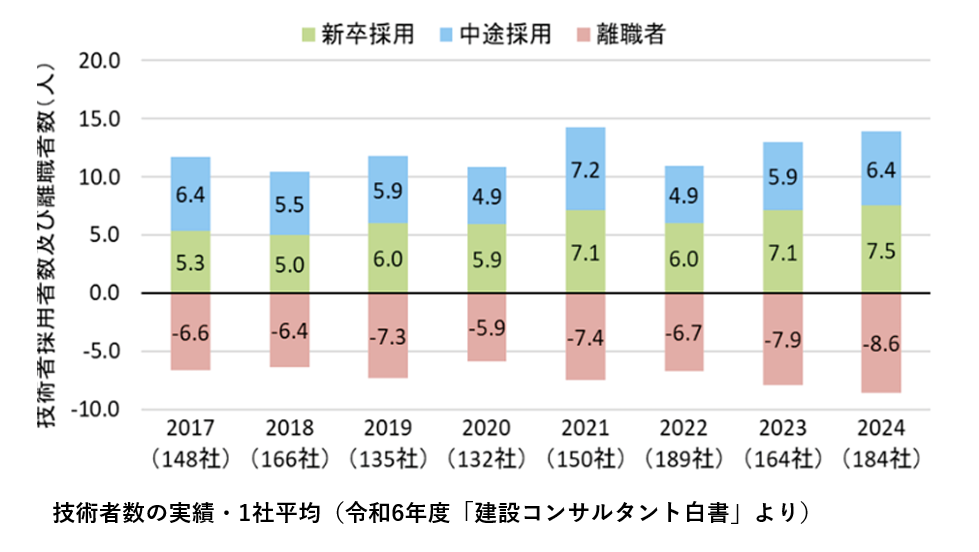

業界を挙げて生産力向上に取り組んでいますが、昨年の技術者採用数は1社平均約14名で、離職者数は約9名と生産力の確保は大きな問題となっています。(下図)

出所:令和6年度建設コンサルタント白書(一般社団法人建設コンサルタント協会)

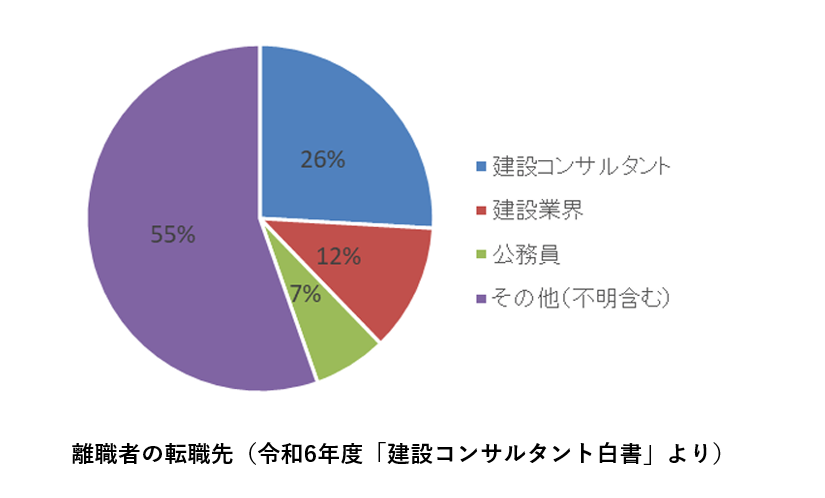

また、離職者の転職先は、建設コンサルタント、建設業界、公務員など関連業界が45%程度であり、不明を含めてその他の業界に転職をしているのが55%という結果となっています。(下図)

出所:令和6年度建設コンサルタント白書(一般社団法人建設コンサルタント協会)

建設コンサルタント業界は、近年、事業量の確保や技術者単価の引き上げが奏功して、経営状況は一般的に増収増益傾向を示していますので、業界の魅力向上や成長、従業員の処遇改善を通して、担い手を安定的に確保し、しっかりとした育成を行える環境づくりを継続していくことで離職者を減らすこともできると考えられます。

本記事では、(一社)建設コンサルタント協会が公表している「令和6年度建設コンサルタント白書」から、業界が進めている働き方改革について紹介します。

建設コンサルタント業界の就労時間に関する実態と課題

2019年4月1日から順次施行された「働き方改革関連法」においては、改正労働基準法の残業時間の上限規制を順守できる体制とすることが業界で早急な課題となりました。

建設コンサルタント業界は、元来、年度末に多忙となり残業が多くなる業界であり、就業環境を改善するには、発注者の協力がなければ実現が難しいからです。

(一社)建設コンサルタント協会では「働き方改革推進特別本部」を設けて、受発注者協働で就業環境改善に向けた取り組みを推進・強化できるように、発注者に協力要請を行い、「完全週休2日・深夜残業ゼロの実現(長時間労働の解消)」をスローガンに働き方改革を進めてきました。

就労時間に関する実態と課題

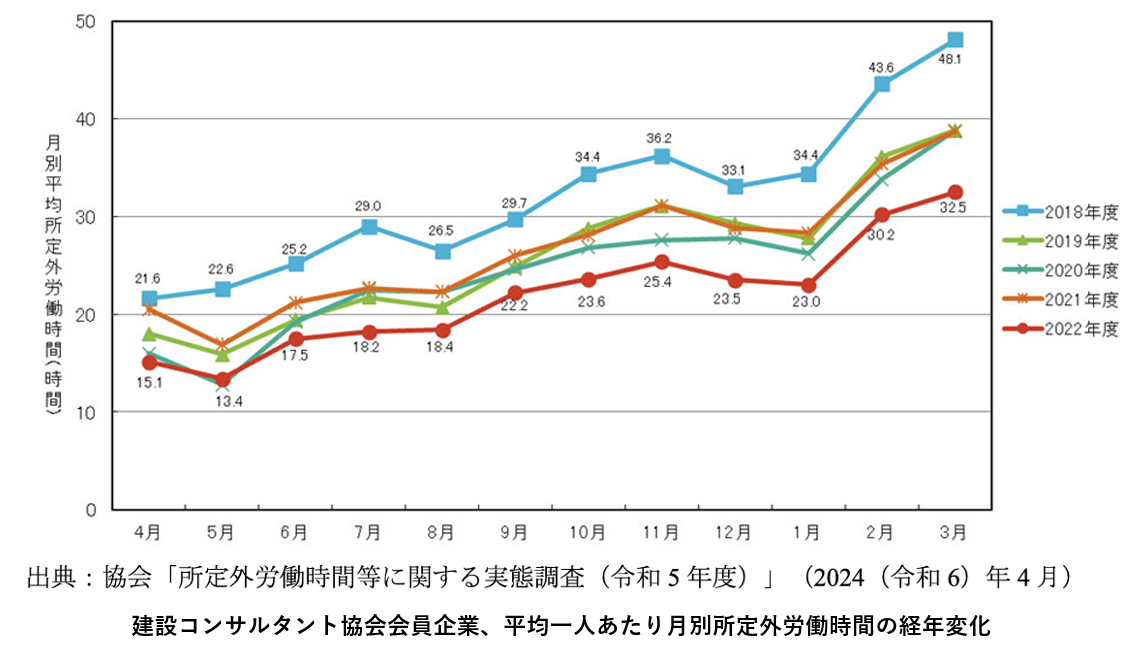

建設コンサルタント協会会員企業を対象とした所定外労働時間に関する実態調査では、下図のように改正労働基準法施行後の2019年から2022年度における一人あたりの所定外労働時間は減少傾向にあります。

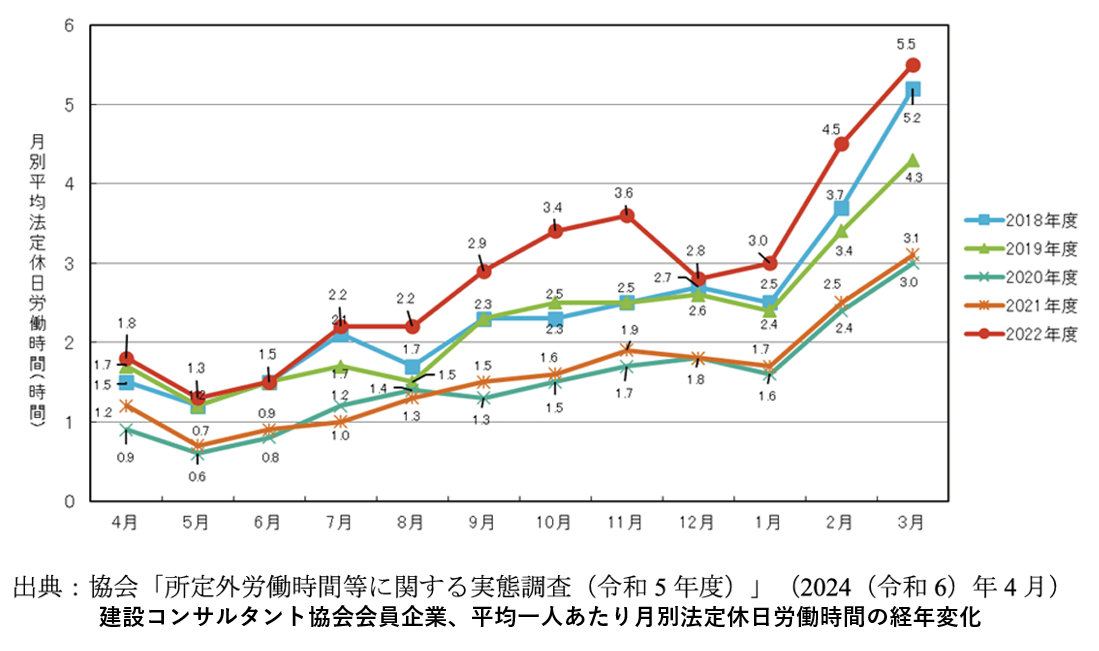

これに対して、下図にあるように一人あたり法定休日労働時間は年間を通じて増加しており、平日の時間外労働は減少している反面、休日労働が増加している結果となっている点は課題が残ります。

また2~3月に納期が集中するために、年度末の所定外労働時間が増加していることも未だ解消されてはいないことになります。

所定外労働時間が発生する内的要因は「技術者不足」が突出し、次に「時間意識」、「ミスエラー対応」と続きます。また外的要因では、「業務量と工期のアンバランス」が最も多く、次いで「設計条件確定の遅れ」「災害対応(要請)のため」、「顧客サービス業務(仕様・契約外)」となっています。

建設コンサルタント業界の働き方改革への取組み

建設コンサルタント業界が取り組んできた就業環境改善への取組みを紹介します。

受発注者間協働の取組み

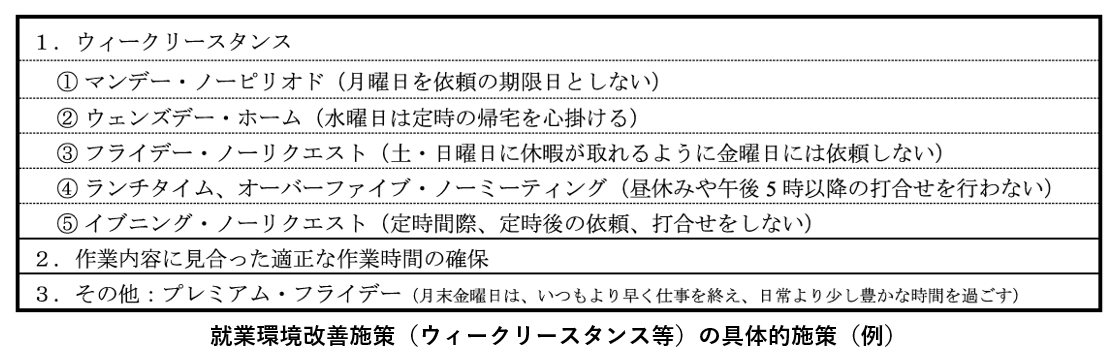

1.就業環境改善施策(ウィークリースタンス等)

就業環境改善施策(ウィークリースタンス等)とは、1週間における受発注者間のスタンスを目標設定して、計画的に業務を進めることで、ワークライフバランスを改善して、より一層魅力ある仕事、職場の創造を目的とする取組みです。

出所:令和6年度建設コンサルタント白書(一般社団法人建設コンサルタント協会)

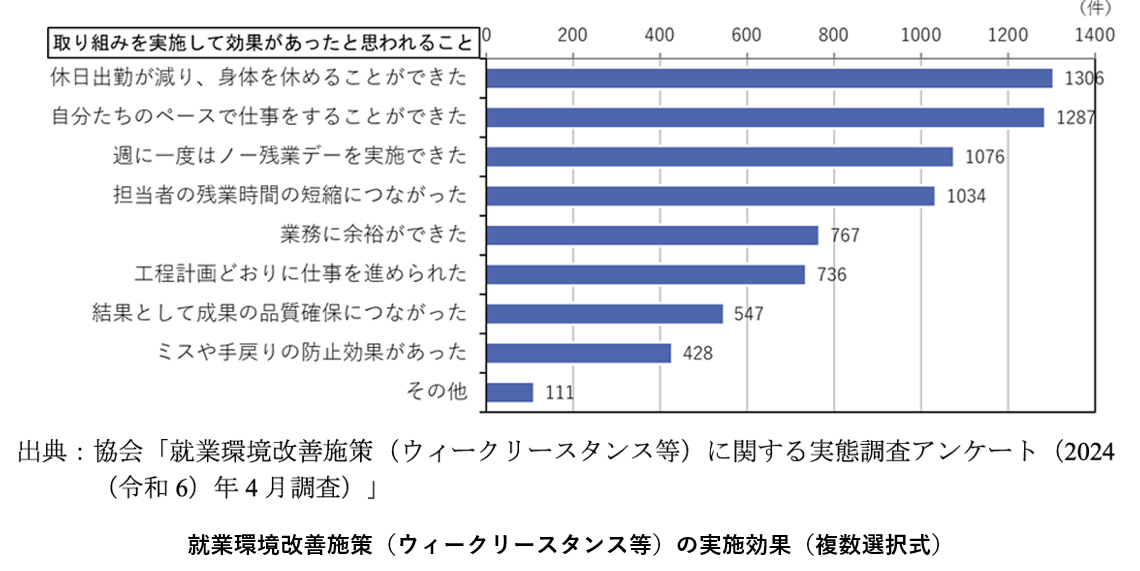

この取組みの実施効果を目に見えるように、まとめたものが下表となります。

出所:令和6年度建設コンサルタント白書(一般社団法人建設コンサルタント協会)

このように受発注者間で、改善施策を共有して進めることが長時間労働の解消や、最終的には品質確保につながることと考えられます。

2.業務スケジュール管理表の運用

受発注者共通で「業務スケジュール管理表」を工程ツールとして用いることにより、残作業を確認して、それに伴うクリティカルパスを相互認識し、業務工程の遅れを抑止するとともに適正な工期設定や業務量の平準化を図っています。

3.Web会議システムの活用

受発注者間の打合せにWeb会議システムを活用することで、移動時間の削減や各社が保有する専門知識の集結等により、コミュニケーションを円滑化する取組みを進めています。

Web会議活用は移動時間の削減に加えて、「最少人数での会議開催」「複数会議への参加」「会議の効率化」「打合せ時に関連資料の提示が可能」「ペーパーレス」「録音機能の活用」「在宅勤務でも可能」など働き方改革に資する効果が最も大きな施策となっています。

建設コンサルタント協会の取組み

1.働き方改革推進特別本部の設置

協会に「働き方改革推進特別本部」および「働き方改革WG」を設置し、様々な働き方改革の事例と具体的な実施方法を水平展開し、働き方改革を推進しています。

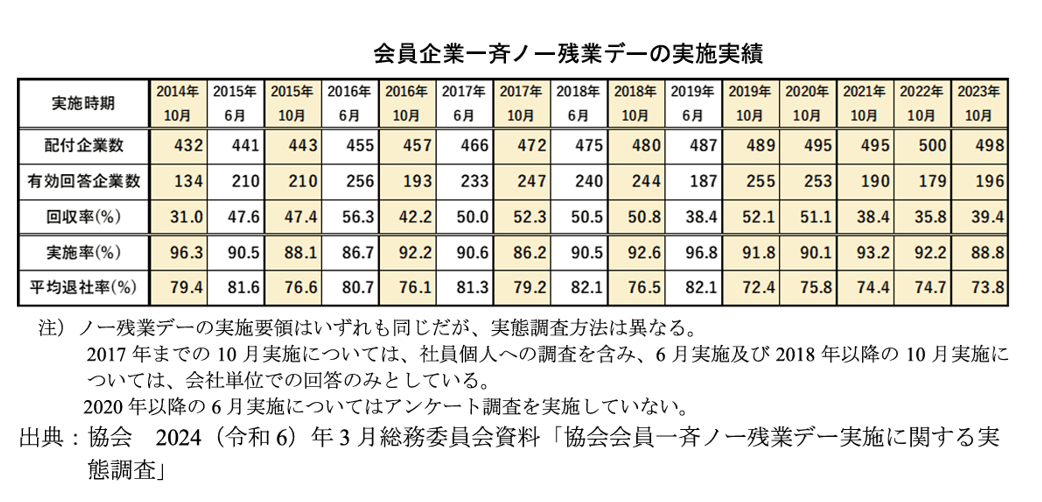

2.会員企業の一斉ノー残業デーを実施

建設コンサルタント協会は毎年6月と10月の全水曜日をノー残業デーと定め、会員企業に実施を呼びかけています。

ノー残業デーは約9割の会員企業で実施され、定時後1時間以内の退社率は、10月実施で平均72~79%、6月実施で平均80~82%と効果がでています。

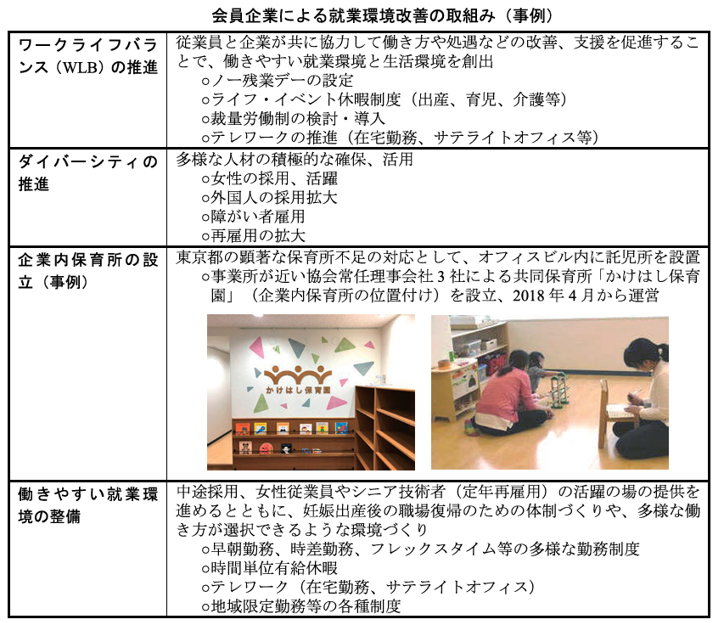

会員企業の取組み

建設コンサルタント協会会員企業では、下表のような施策を実施して就業環境改善に取り組んでいます。

出所:令和6年度建設コンサルタント白書(一般社団法人建設コンサルタント協会)

まとめ

建設コンサルタント業界では、働き方改革へ業界団体が主導して、発注先(国・地方公共団体)に協力要請と協働を求めて取組してきたことで、近年、目に見える改善が図られてきているようです。

ただし年度末納期が多く、2~3月に所定外労働時間が増えることや、法定休日労働時間の増加など、今後も継続して解決していくべき課題があります。また何よりも技術継承を万全とするために、若手技術者の採用と育成が重要課題となります。

業界を志望する学生は、個別の建設コンサルタントの取組みも十分、研究して就活を進めていきましょう!

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)