☆卒業設計展取材記事☆ 「広島平和祈念卒業設計展2025」取材レポート

広島平和祈念卒業設計展とは

広島平和祈念卒業設計展は4つの大学のサークル活動から始まった歴史ある合同卒業設計展です。広島県下に建築系学科をもつ大学が増えていき、次第に参加大学が増えて、2008年には山口大学が加わり、「広島8大学卒業設計展」という名称となりました。現在の名称「広島平和祈念卒業設計展」となったのは2019年からでした。

本卒業設計展を主催するのは、自ら卒業設計に取り組む学部4年生による広島平和祈念卒業設計展実行委員会です。毎年、企画・開催・運営の全てを学生主体で行っています。

総合資格学院は、2008年から協賛企業として広島平和祈念卒業設計展の支援を開始しました。2008年までは、参加各大学の設計指導教員が審査員となって作品審査をしていましたが、2009年より顧問教員・学生実行委員会からの要望を受けて、「作品集の制作」と「外部から審査員を招聘して公開審査会を開催するための費用」として総合資格が特別協賛を行うことになりました。

今回、取材した「広島平和祈念卒業設計展2025」は、展示会場を旧日銀広島支店とし、公開審査会は近隣に立地する「総合資格学院広島校」で開催しました。

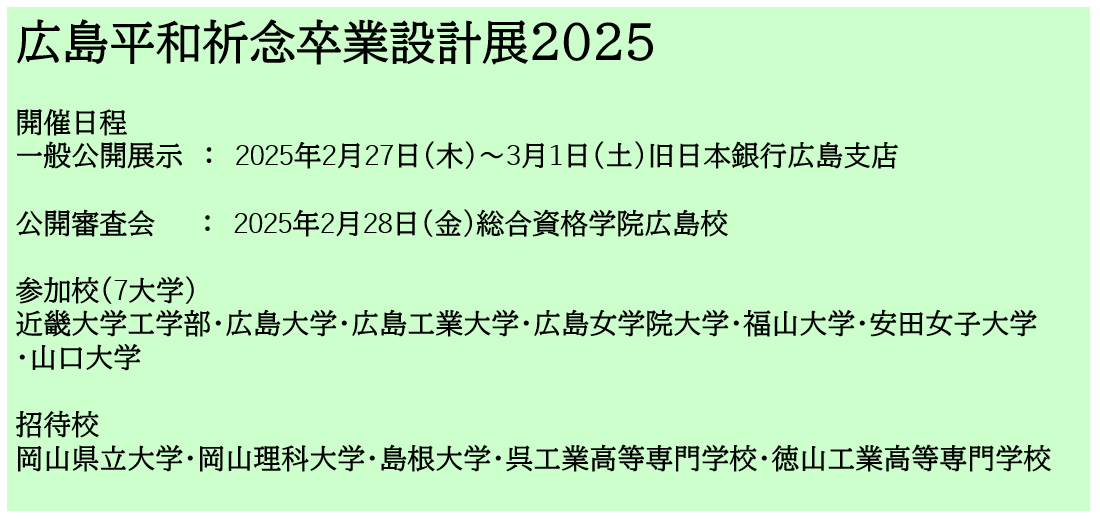

広島平和祈念卒業設計展、日程と参加大学

広島平和祈念卒業設計展の会期(日程)と参加大学・高専は下記の通りです。

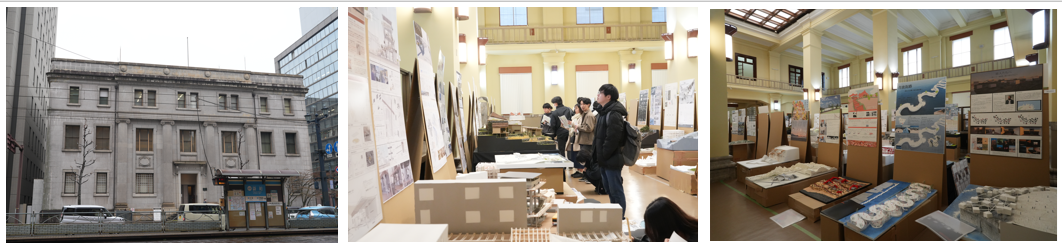

展示会場「旧日本銀行広島支店」について

展示会場の旧日本銀行広島支店は、1945年の原子爆弾投下で爆心地から380mにありましたが、倒壊を免れた被爆建物の一つです。2000年7月、広島市の重要文化財に指定され、同時に日銀から市へ無償貸与され、常時公開されているほか、2003年より市民主体の芸術・文化活動発表の場として活用されています。

下写真は施設外観と本卒業設計展、展示の様子です。

過去、80数点程度の出展であった広島平和祈念卒業設計展は、近年、出展数が増加しており、本年度は160点を超える作品応募がありました。

広島平和祈念卒業設計展 審査会の概要

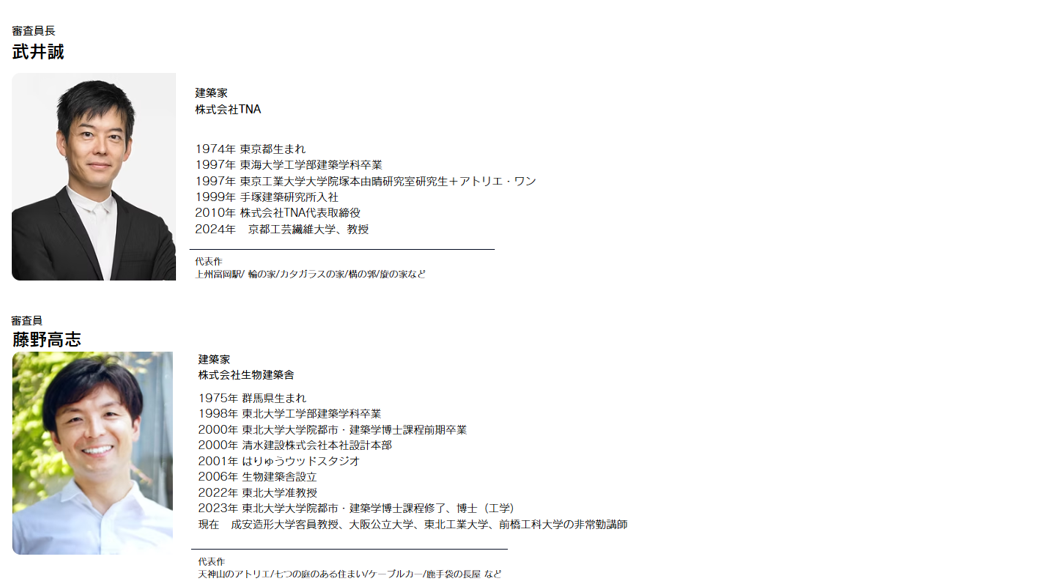

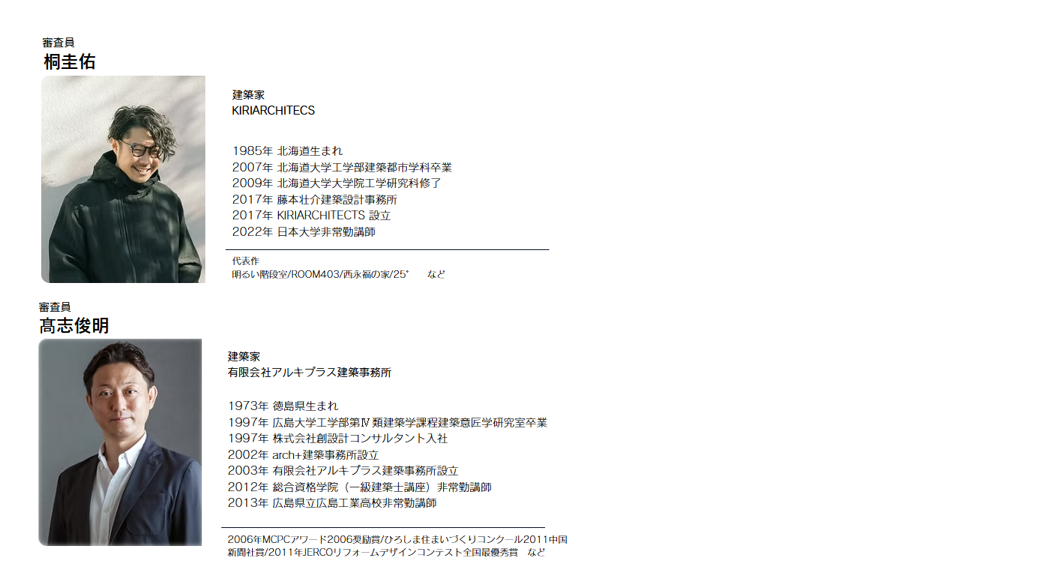

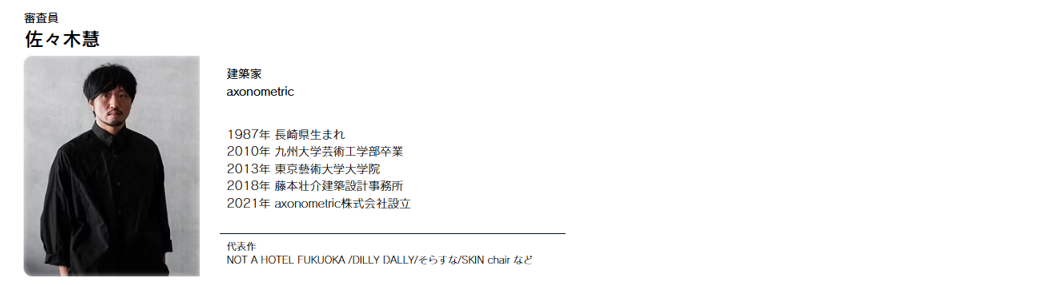

■審査員

今年も「人類の幸福を建築学の卒業設計という領域で広島から祈念する」というコンセプトをご理解いただき、5名の審査員に広島にお越しいただきました。

■審査スケジュール(2025年2月28日)

・10:10~ 巡回一次審査開始(旧日本銀行広島支店)

・13:20~ 巡回一次審査通過者発表・模型移動

・14:10~ 公開二次審査開会式(総合資格学院広島校)

・18:30~ 表彰式

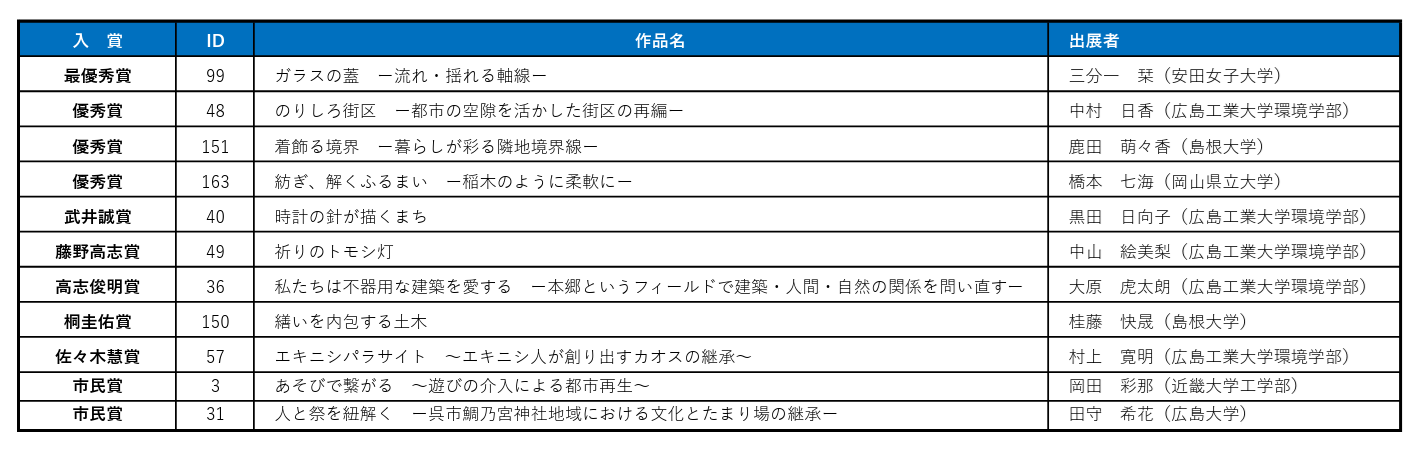

■賞

広島平和祈念卒業設計賞 最優秀賞 1点

広島平和祈念卒業設計賞 優秀賞 3点

審査員賞 5点

市民賞 2点(展示会場で観覧者による投票、上位2作品

■巡回一次審査の様子

一次審査では、審査員1名を2名の学生審査補佐として帯同しながら、巡回審査をしていきます。甲乙つけがたい作品から選出を行うために、一巡した後は作品の再確認のため足早に戻る姿が印象的でした。

展示作品にはID番号と作品名、プレゼンボード、模型、ポートフォリオのみで、学校名や出展者名は表示されず、審査補佐(3年生)以外は学生が審査員に接触できないルールで行われています。

一次審査は非公開ですが、5名の審査員が各自選出した作品を提出した後、全体集計を行い、選抜議論の後に上位12作品が二次審査(公開審査会)に選出されます。

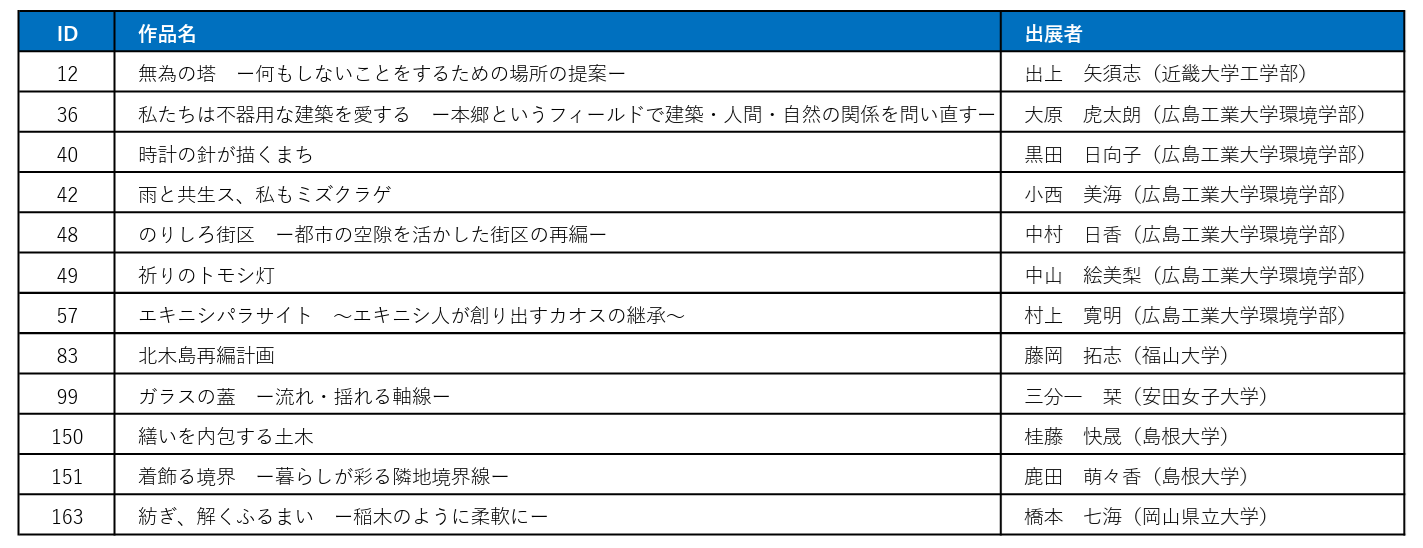

公開二次審査会レポート@総合資格学院 広島校

一次審査の審議により、下記12作品が二次審査に選出されました。

本年は選出作品の半数を広島工業大学が占める展開から、各出展者のプレゼンテーションが始まりました。二次審査は総合資格学院広島校に舞台を移し、オンライン配信で一般公開もされました。会場に12作品の模型が運ばれ、ファイナリストや観衆が集まり、いよいよ二次審査のプレゼンテーションが開始されました。

12作品全てのプレゼンテーションと質疑応答が終了すると、最終議論が始まりました。例年は各審査員の得点集計を行い、上位得点からから入賞作品を決めていく流れとなりますが、審査員長の武井誠さんから、「得点よりも各審査員が作品を推している理由や、卒業設計に必要なのはどういった観点になると考えているのか?まずは議論を尽くしましょう。」という提案がありました。

卒業設計は建物を評価するのではない!平和を祈念し発信していく建築とはなにか?

※順不同・敬称略によりまとめています。

藤野

「皆さんではなく作品を評価しました。選出作品は160作品から選ばれたもので、すべてよい作品。その中で順位をつけるため、かなり厳しくコメントをしました。99番の案は、とにかく建築に希望を見出していることが、すごく伝わってきた。とにかく建築を信じている感じがしたので選んだ。163番は目の前にあるものを見る解像度が等身大で、そこに希望があるのではないかと思った。」

高志

「どの作品も素晴らしい。36番と163番は、建てて終わりではなく、建てた後のことをよく考えた作品だった。163番は圧倒的にレベルが高いと感じられた。」

武井

「卒業設計とは何かといつも考える。それは建築の世界に出ていくときの所信表明のようなものだと思える。作品の完成度よりも、建築のアイデアが何処まで飛んでいくのだろうという点を見たい。どこに着地するのか行く末も見る必要がある。もう一つは、平和祈念という名称のついた卒業設計展であり、この広島から発信していくような作品を選びたいと思っています。99番と49番は原爆投下から80周年を迎えたこともあり印象に残った。そこから99番を選んだ。」

藤野

「卒業設計は建物を評価するのではなく、コンセプトや表現や作者が何を訴えたいのかが重要だと思う。この広島平和祈念卒業設計展で一等とはどうあるべきなのか議論が必要だ」

武井「学生達に平和祈念がタイトルになっている理由を聞いても、はっきりとは意識されていない。でもタイトルはすごく大事。またそれをおいても広島から発信することが重要だという意見があった。」

佐々木

「作品の完成度やクオリティだけを評価にしたくない。世の中を変えてくれる意志やパワーがある人を選びたい。背中を押してあげることが重要だ」

桐

「99番はもしも本当にこの建築ができたら、世界遺産並みの価値あるものだと思った。」

佐々木

「163番はぼくたちに見えていなかったものを見ようとしているように感じています。」

藤野

「広島平和祈念卒業設計展の平和が重要なのではないか。平和とは何かを考えてもよいのではないか」

高志

「平和祈念とは、平和だからこそできることという広げた捉え方もある」

武井

「平和とは、卒業設計とは自分が入っていることが重要で、それが平和とどうつながるのか考えると、他者に託すこととして開いていく。誰かが心を変えたり促されたりするような建築ではないか。」

熱い議論が尽くされた後、最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞が決定しました。

また2月27日、28日に展示会場へ来場した人々の投票による上位2作品に市民賞が授与されました。

■入賞作品紹介

本記事は速報として、入賞作品に関する個別詳細な記述は控えていますが、公開審査会において、改めて本卒業設計展のタイトルにある「平和祈念」に相応しい作品選出が行われたことや、原爆投下より80周年を迎えて、2024年ノーベル平和賞を日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)が受賞したなかで、被爆都市ヒロシマ・ナガサキをテーマとした2作品が二次選出されたこと、見事、最優秀賞を受賞した作品が、広島の被爆の遺構を基に、丹下健三、イサムノグチへのオマージュとして、審査会場から徒歩数分の距離に在る、広島平和記念公園をリデザインした作品であったことなどから審査会は大変感慨深い終幕を迎えました。

広島平和祈念卒業設計展は、公益社団法人日本建築家協会が主催する「全国卒業設計コンクール」への選出も兼ねており、上位作品から同コンクールへの出展が決定しました。

また本卒業設計展の公開審査会や出展全作品を掲載する「ヒロシマソツケイ・広島平和祈念卒業設計展作品集」が学生編集委員により編集されていきます。発刊は来夏を予定しておりますので、乞うご期待ください!

(記事構成:総合資格naviライター kouju64)

(取材・写真撮影:ARCS Field 水野高寿)