特集【5】経済産業省のGX建機「最大導入シナリオ」は何をもたらすのか?【知っておきたい建設的常識】

はじめに・国土交通省が導入促進する「GX建機」について

国土交通省はカーボンニュートラルに貢献する「GX(グリーントランスフォーメーション)建設機械認定制度」を設けて、2023年12月に初回認定を行いました。その後、国土交通省は東京都文京区の電線共同溝工事施工現場に「GX認定建機」を導入し、2024年1月30日、報道陣に公開しました。まずは実際の施工現場にGX建機を導入して、適用できるか検証を進めていくということでした。

「GX建設機械認定制度」は建設施工現場での電動建機の普及を目的に、2023年10月にスタートして、当初認定の対象はバッテリー式もしくは有線式の電動ショベル、電動ホイールローダーでした。2023年12月25日の初回認定では、国内4社15型式の電動ショベルがGX認定建機として認定されました。

国土交通省では、電動建機の導入により、カーボンニュートラルへの貢献に加えて、副次的メリットとして「静粛性」や「排気ガスを出さない」ために市街地や屋内などで活用しやすいメリットや建設現場における労働環境改善効果も上げています。

経済産業省がGX建機普及を促進!研究会の中間とりまとめで「最大導入シナリオ」を公表

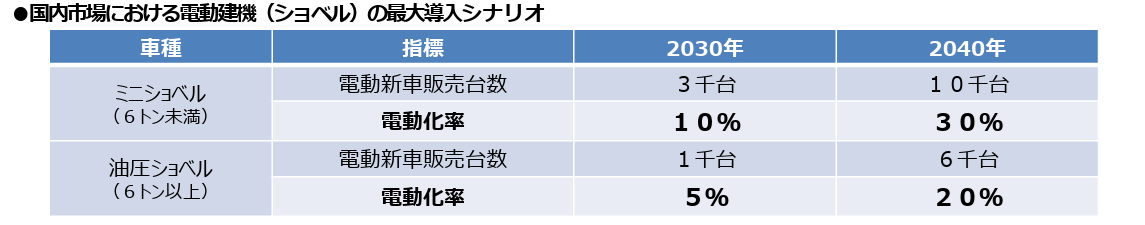

2025年1月31日、経済産業省は、「GX建機普及に向けたロードマップ策定に係る研究会」の中間とりまとめを公表し、この中で国内市場における電動建機の「最大導入シナリオ」を公表しました。

このシナリオでは、2040年の新車販売台数でミニショベル1万台(電動化率30%)、油圧ショベルで6000台(同20%)を目指すとしています。

出所:GX建機普及に向けたロードマップ策定に係る研究会中間とりまとめ(経済産業省)

このシナリオは米国やフランスの電動化目標、国内市場での電動ショベルの保有台数などを踏まえて設定されたもので、「最大導入シナリオ」としているのは、当初の努力目標という位置付けとなり、実際にGX建機を取り巻く環境や市場動向などに応じて柔軟に見直しをしながらGX建機普及につなげていく方針です。

なぜ経済産業省がGX建機普及に注力をするのか?

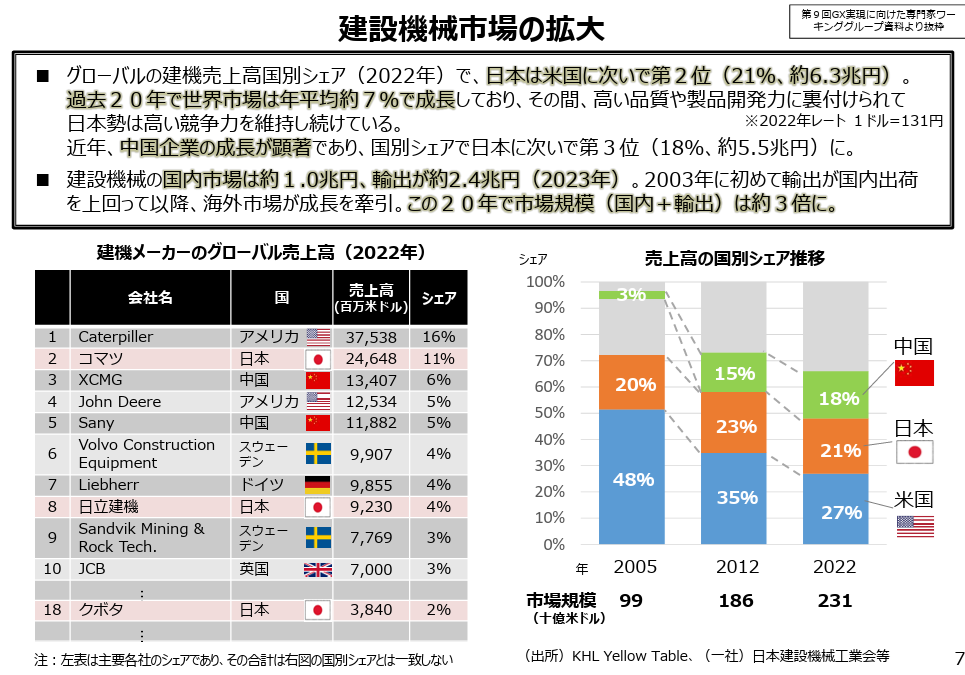

■建設機械市場の拡大とわが国のシェア

建設機械市場は全世界で拡大しており、過去20年で世界市場は年平均7%で成長しています。その中で建機売上高告別シェアでは、日本は米国に次いで第2位(シェア21%、約6.3兆円)となっています。これは日本メーカーの建機が高い品質や製品開発力により国際競争力を維持し続けていることによるものです。

ところがEVシフトを進めてきた自動車産業の勢力図が大変革を起こしているのと同様に、電動建機の導入は全世界で進みつつあり、近年は中国企業の成長が顕著となり、国別シェアでは日本に次ぐ第3位(18%、約5.5兆円)となっているのです。

出所:GX建機普及に向けたロードマップ策定に係る研究会中間とりまとめ(経済産業省)

建設機械の国内市場は約1.0兆円で、2023年輸出は約2.4兆円。過去20年で海外市場が成長を牽引し、市場規模は約3倍となっています。

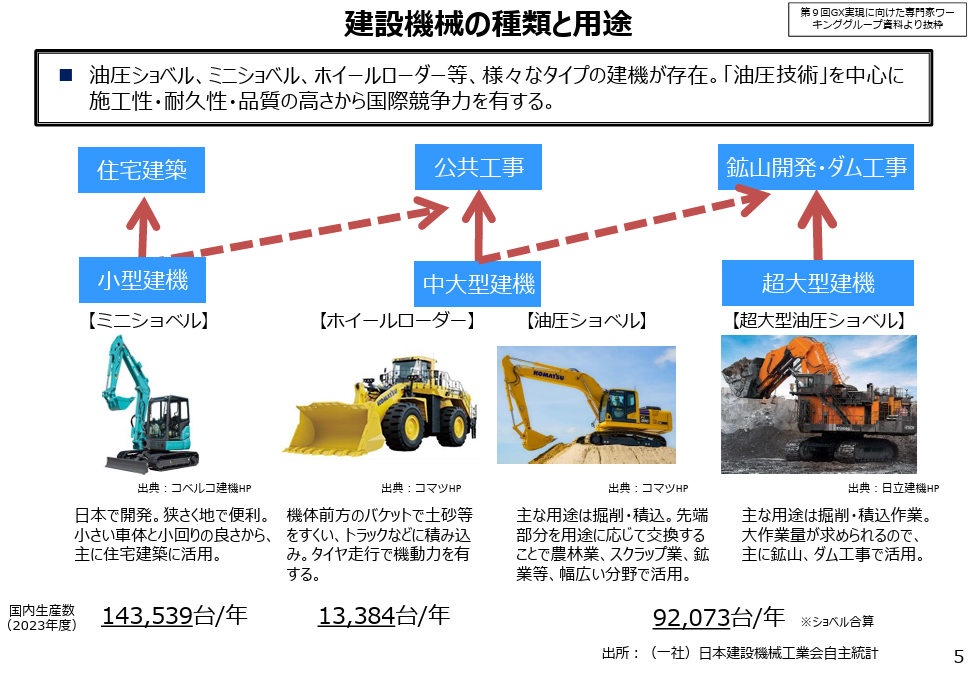

用途に合わせて様々なタイプの建機が存在し、主にディーゼルエンジンなどで駆動し、機械部分は「油圧技術」を中心に施工性や耐久性、品質の高さでわが国は国際競争力を有してきました。

わが国が国際建設機械市場で従来のシェアを維持、拡大していくためには、電動建機の開発・導入で国際的なGX市場形成をリードしていく必要があり、そのためには官民一体となったGX市場の創出を行うことが不可欠と考えられるのです。

出所:GX建機普及に向けたロードマップ策定に係る研究会中間とりまとめ(経済産業省)

GX建機がもたらす新たな付加価値

建機の電動化はカーボンニュートラルへの貢献に加えて、様々な付加価値があるとされていますが、具体的にはCO2排出量削減以外にどのような価値提供ができるのでしょうか?以下に列記してみたいと思います。

■電動化により提供される新たな付加価値

1.作業環境の改善

①作業音(騒音)の低減

電動化によりエンジンを使わなくなり、作業音が減少する。

➁振動の減少

電動化によりエンジンを使わなくなり、振動が減少する。

上記①➁の付加価値として、工事担い手には労災減少や苦情減少効果があり、周辺住民には生活環境改善につながります。

2.作業範囲の拡大

①工事可能範囲の拡大

排ガスを出さないため、室内のような閉鎖空間で作業が可能となる。

➁夜間帯の作業円滑化

エンジンレスで静粛性が担保されるため、苦情減少など夜間帯の作業が円滑に行えるようになる。

①➁の付加価値として、事業機会の増加、苦情減少、工事担い手の負荷軽減や作業の円滑化に寄与する。

3.メンテナンスのしやすさ

①搭載部品減による点検時間の短縮

電動化により搭載部品が減少することで日常点検項目が減少し、点検時間が短縮できる。

➁オイル類等の定期交換部品が減少

エンジンオイルなど定期的に交換が必要な部品が減少し、整備頻度・時間が短縮できる。

①➁を通してコスト減とダウンタイム減※につながる。

※ダウンタイム=生産・製造プロセスがメンテナンス等で停止する時間

GX建機導入に対する建設企業の対応はどうなっているのか?

GX建機の導入促進が、国内・国際市場の創出を通して、大きな経済効果と付加価値をもたらすことがわかりました。国土交通省も認定制度や直轄工事にGX建機を導入することで推進を後押ししています。では、国内建設業各社はどのような取り組みをしているのでしょうか?

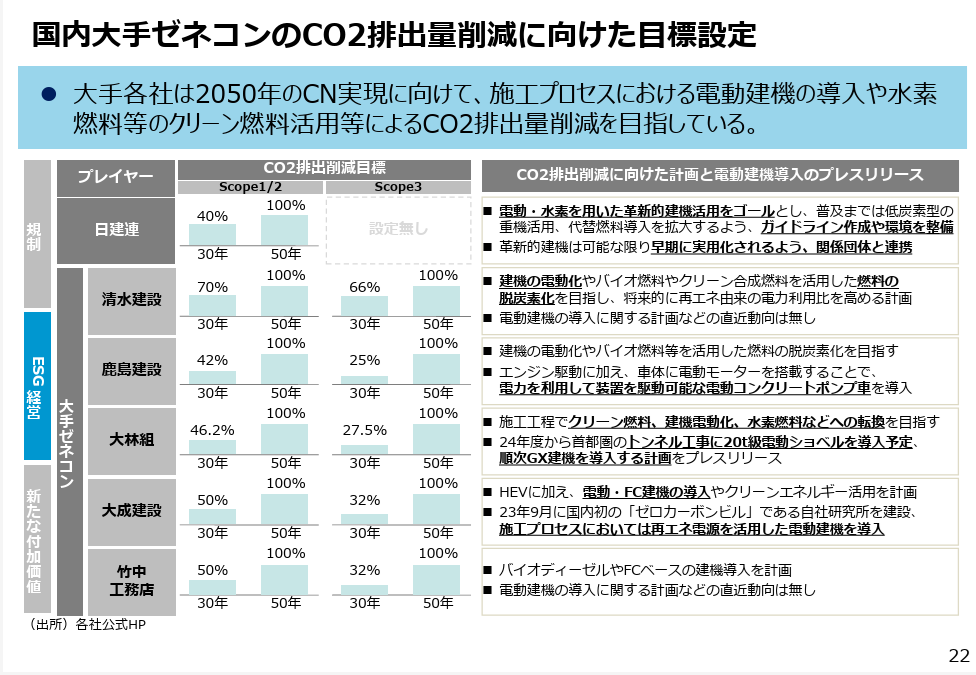

一例として「国内大手ゼネコンのCO2排出量削減に向けた目標設定」を掲載します。

出所:GX建機普及に向けたロードマップ策定に係る研究会中間とりまとめ(経済産業省)

大手ゼネコン各社は2050年カーボンニュートラル実現に向けて、施工プロセスにおける電動建機の導入や水素燃料等のクリーン燃料活用等によるCO2排出量削減を目指しています。またゼネコンだけではなく、デベロッパーや住宅関連業界などでもそれぞれに合った計画や目標設定をしています。

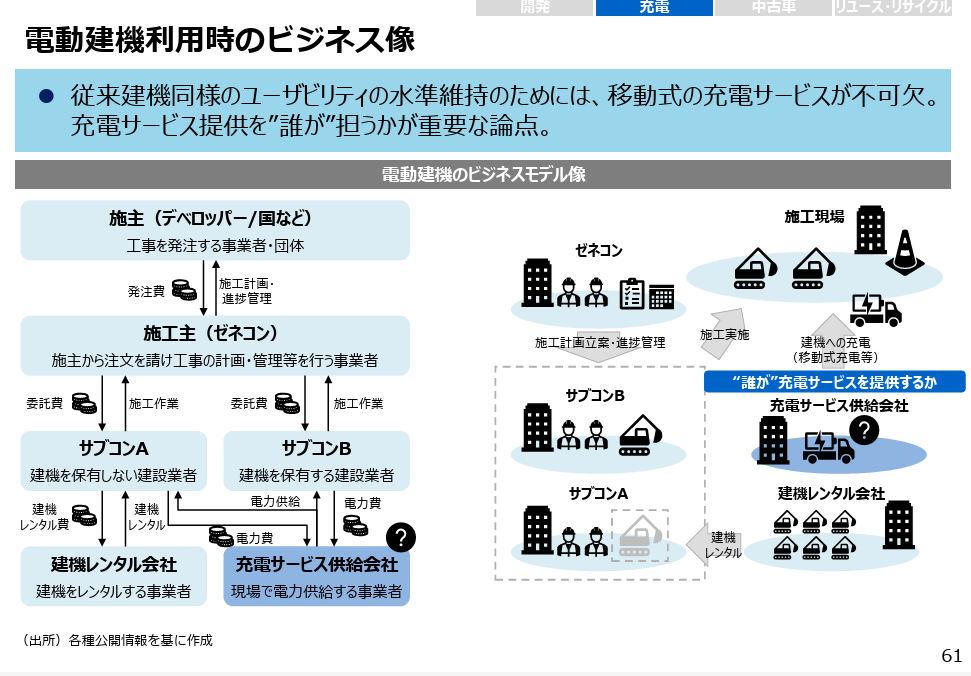

GX建機に関しては国内メーカーによる製品開発と建機レンタル業界による幅広い扱いが不可欠となります。また、充電サービスをどこがどう提供していくのかが大きな課題となります。

出所:GX建機普及に向けたロードマップ策定に係る研究会中間とりまとめ(経済産業省)

電動建機の普及は国土交通省が推進するi-Construction2.0(建設現場のオートメーション化)に大きく寄与するものになることは間違いないでしょう。

自動車のEV化に関しては充電池の製造・供給や充電設備の増設配備などが問題となり、予定通りに進んでいるとは言い難い面もありますが、エネルギー問題やカーボンニュートラル実現を考慮すると、公共交通機関や運輸業、製造業、建設業で電動化を促進していくことには大きな意味があると考えられます。

また電動化だけではなく、わが国が得意とする水素燃料エンジンや、近年欧州で聞かれる合成燃料・バイオマス燃料エンジンの開発なども、わが国が国際競争力を得る上で期待ができるのではないかと思われます。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)