住宅の工事費予定額がぐんぐん上昇!非木造が顕著!原因はどこにあるのか?【住宅業界NEWS】

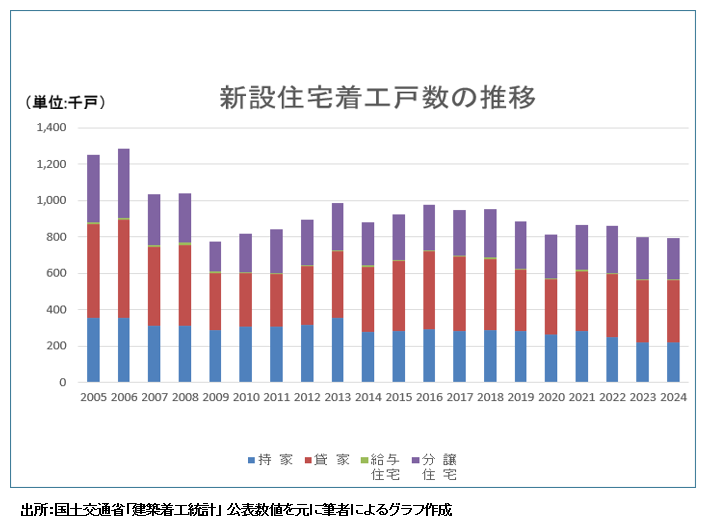

2024年新設住宅着工戸数は80万戸を割り、最低水準へ

2025年1月31日に国土交通省が発表した「建築物着工統計調査」によると、2024年通年の新設住宅着工戸数は、前年比3.4%減の79万2098戸となり、リーマン・ショック後の2009年以来となる最低水準ともいえる低迷した数値となりました。

※前記事「2024年新設住宅着工戸数が2年連続減で80万戸割れ!2009年リーマン・ショック後以来の数値となりました!【住宅業界NEWS】」でも紹介しています。未読の方はご参照ください。

住宅工事費予定額は10年で1.4倍に増えている

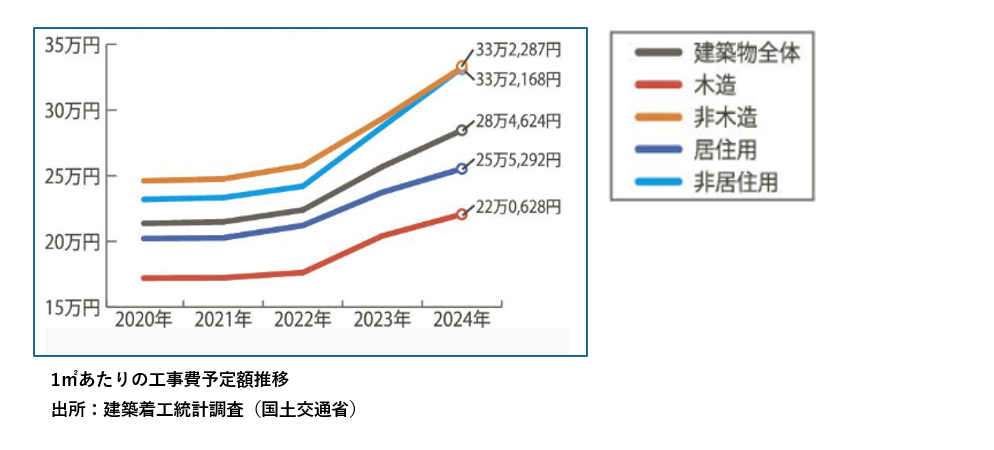

新設住宅着工戸数が低迷している背景には、建材費や人件費などの高騰があり、居住専用住宅1m2当たりで工事費予定額を見てみると、この10年で約1.4倍上昇していることが分かりました。

従来も居住専用住宅の工事費予定額は漸増傾向にありましたが、2021年を境に上昇が顕著になり始めています。2024年の1m2当たりの工事費予定額は10年前と比較すると約4割弱も上昇していることになります。

工事費予定額の上昇は、新型コロナウイルス禍におけるウッドショックや、ロシアのウクライナ侵攻による建材費・輸送費の高騰に加え、人手不足による人件費の高騰などが建設業界を直撃したことが原因と見られます。加えて、低迷する住宅市場の中でも非木造の工事費予定額が特に上昇している状況です。

顕著な上昇を示している「非木造工事費予定額」

2024年の1㎡あたりの非木造工事費予定額は、33万2287円と14年前から約6割も上昇しており、過去最高額を記録しています。

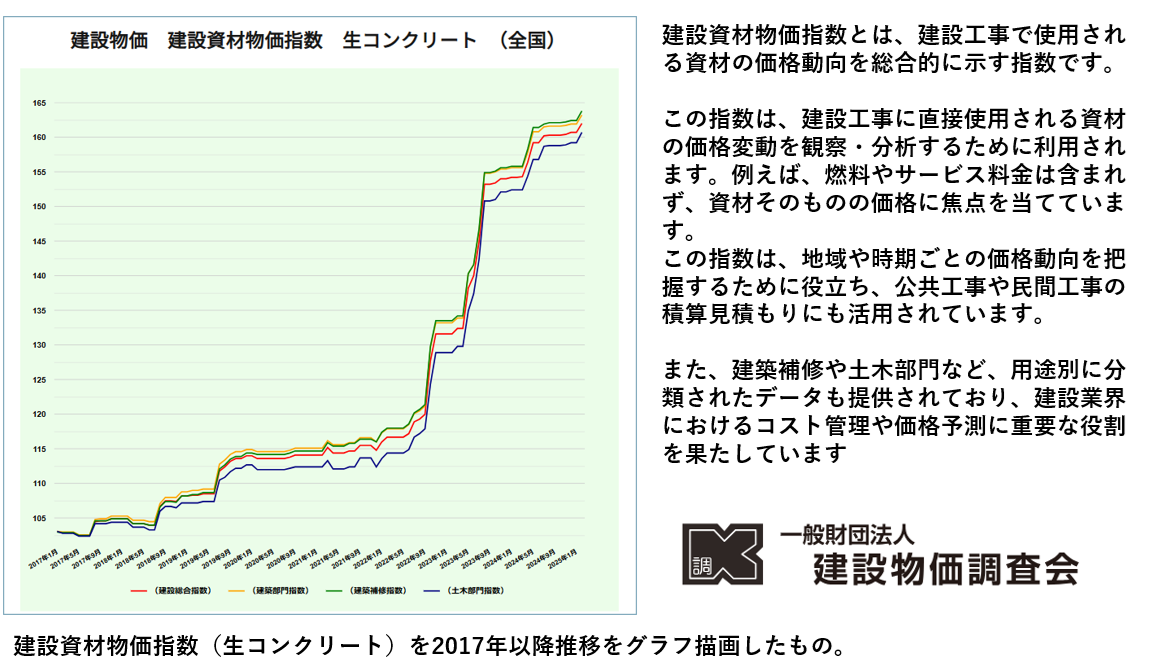

非木造の大勢を占めているのはRC造。工事費予定額の大幅上昇の要因の1つが、生コンクリート価格の上昇です。生コン業界では、材料費や輸送費、労務費の上昇を受けて価格の引き上げが続いています。

建設物価調査会によると、2023年4月の生コン価格は前年同月比14.4%増の1万8328円/m3であり、2024年4月は同12.7%増の2万659円/m3でした。

このように生コン価格はどんどん上昇しています。下図は一般財団法人建設物価調査会のサービスを用いて、2017年以降の「建設建材物価指数(生コンクリート)」を推移グラフとして描画したものです。

出所:(一財)建設物価調査会(グラフは筆者の操作により描画したもの)

鉄骨造の工事費予定額も過去10年で最大!その他は?

RC造に続いて過去10年で上昇率が大きかったのは鉄骨(S)造になり、2024年の工事費予定額は31万2640円/m2で、10年で約48.1%上昇しました。

また鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造の2024年の工事費予定額は、33万6962円/m2(10年での上昇率約45.2%)、木造が21万5305円/m2(同約31.6%)、コンクリートブロック造が26万1967円/m 2(同約51.6%)でした。

その他、主要な建設資材の物価動向はどのように推移しているのでしょうか?

出典「主要資材動向(東京) | 最新市況動向 | 建設物価調査会」

上図は、一般財団法人建設物価調査会が作成した「主要資材動向(東京)」です。2015年平均数値を100として、2024年までの増減推移をグラフとしたものです。

なぜ生コンクリート価格は上昇を続けているのか?

生コンクリートは2020年半ば頃から段階的に値上がりを続けていますが、その価格は市場取引ではなく、各地域の生コンクリート協同組合が価格決定を行っています。

生コン価格の値上げの理由として主に上げられるのは「①原材料価格の高騰」、「➁輸送費用の高騰」、「③価格競争が起きにくい」の3つです。

①原材料価格の高騰

生コン価格上昇の原因は、主要原料となるセメント価格が高騰していることが大きな要因です。そして、セメント価格が上昇しているのは、石炭価格の上昇が影響を与えているのです。石炭はセメントの原料になるほか、製造時の燃料に利用されるためです。

欧州では環境規制により、石炭への依存から脱却を図るため、石炭の供給量を減少させていました。そこにロシアのウクライナ侵攻が始まり、エネルギー供給への不安が生じたために、再び石炭需要が高まってきたのです。供給が減っているところに需要が高まったことで石炭の価格が上昇し、セメントの価格が上昇し、生コンの価格も上昇と連鎖が起こっています。

またセメントとほぼ同じ理由で、生コンの骨材となる砂や砂利、混和剤などの価格が値上がりしているのも、生コン値上がりの要因です。

➁輸送費用の高騰

生コンは、製造するまでにかかる輸送費用だけでなく、製造後には現場まで生コン車と呼ばれるミキサー車で攪拌しながら輸送するので、ほかの資材以上に輸送コストがかかります。車両の燃料費やドライバーの人件費なども高騰しているので、輸送費用に影響が大きくなっています。

石油価格が高騰していることや、円安の進行で輸入価格も高くなり、生コンの製造費用や、運搬時のガソリン代などが高騰を続けており、生コン価格に上乗せされているのが現状です。

③価格競争が起きにくい

生コン工場は、以前は中小企業が多く、業者数も多かったのですが、2010年にコンクリートの需要が減少してきたことや業界再編などに伴い、国策として生コン工場を3割削減される動きが起こりました。その時点では多すぎた工場が整理されたわけですが、その後は少子高齢化や人手不足から廃業する業者が増え、現在では生コン工場が減少しています。供給を担っているのは、大手企業や一定の工場になるため価格競争が起きにくく、価格を保つことが可能です。

特に生コンは、前述の通り、地域ごとに「生コンクリート協同組合」があり、協同組合が標準価格を管理しています。一斉値上げが行われるなど価格が管理され、仕入れる建築業者もそれに沿わないといけないので、価格競争が起こりにくい構造となっています。

まとめ

本記事では、非木造建築物の工事費予定額上昇に着目して、後半では、主に生コンクリートの価格が上昇する原因について解説をしました。

しかし、他の建材も同様に値上がりが続く現状にあり、また物価上昇のメカニズムを読み解くと、昨今の米価上昇などと相通ずる構造が見えてくるように思えます。

過去に国策として行った、安定供給のための価格調整や生産調整の結果が、国際的な物価上昇や少子高齢化による人手不足などに対応ができず、大きなひずみを生んでいるのかもしれません。

昨今の物価上昇に共通する課題を抱えている現状は、すぐに値下がりに転ずる策が見えないこともあり、供給リスクなどへの対応が当面は不可欠となることでしょう。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)