【就活情報】就活ハラスメントで注意すべき点とは?

就職活動「オワハラの防止徹底を」要請 ・政府、経団連などの経済団体に

2025年3月21日、標題のニュースが全国のTV、新聞、ネットニュースで報道されました。すでに目にした方も多いのではないかと思いますが、未読の方に、報道内容を要約して掲載します。

再来年春・2027年に入社する学生の就職活動について、政府は採用面接の開始は前の年の6月以降とし、内定を出した企業が学生に就職活動を終えることを強要する「オワハラ」の防止を徹底することなどを、全国の経済団体などに要請する文書を出しました。

政府が全国の経済団体などに出した文書では、採用スケジュールについて例年どおりとして、

■企業の説明会などの開始は前の年の3月1日以降、

■採用面接の開始は6月1日以降、

■正式な内定日は10月1日以降とするよう求めています。

また、内定を出した企業が学生に就職活動を終わらせるよう強要する「オワハラ」の防止を徹底することや、内定を出す際に親に確認をとる、いわゆる「オヤカク」については内定辞退の防止を目的としないよう留意することなども要請しています。

共生社会を担当する三原じゅん子大臣は「『オワハラ』は学生の職業選択の自由を妨げる行為だ。学生と企業の双方にとって有意義な就職・採用活動となるよう関係者の理解と協力をお願いしたい」と述べました。

オワハラとは具体的にどのような行為をさすのか?

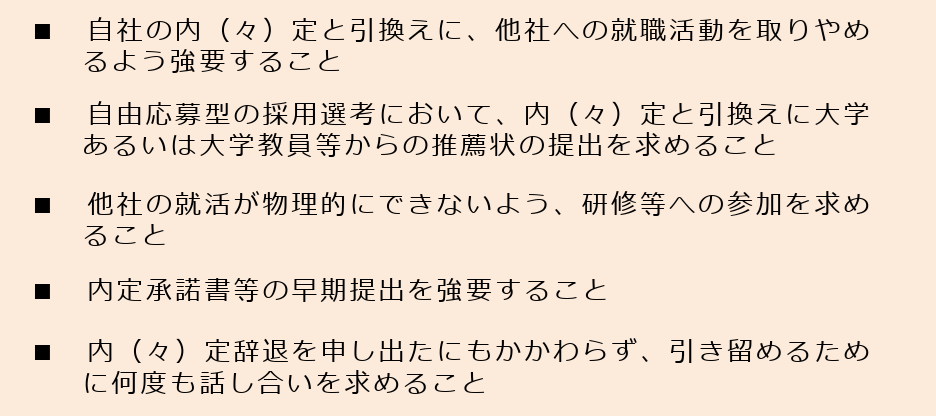

具体的にどのような行為が「オワハラ」にあたるのでしょうか。ここでは厚生労働省の資料をもとにオワハラの具体例を紹介します。

出典:学生の職業選択の自由を侵害する「オワハラ」は行わないでください!!(厚生労働省)

企業側としては「優秀な人材を確保したい」という気持ちが強いだけで、強要している意識はないかもしれません。また第一志望の企業からのお願いであれば、内定した学生も「それ来た!」と喜ぶ場面になりうるものかとも思います。しかし、現在は早期選考・早期内定(内々定)が多くなっており、あまりに一方的な要求であればハラスメント認定されてもしかたがないでしょう。

また、今回、改めて政府から経済団体に防止徹底の申し入れがされていますが、「就活ハラスメント」に関しては、2022年3月29日に厚生労働省が「就職活動中の学生等に対するハラスメント防止対策を強化します!」という報道発表を行い、パンフレットを制作して配布したり、企業・大学で出前セミナーを実施したり、啓蒙動画を配信したりしています。

そこで企業人事の採用担当者やリクルーターなどは、「就活ハラスメントの防止」については、既に十分理解をしている前提となっているはずです。

それでも、ハラスメントを受けたという学生は後を絶たず、また企業側は防止する意識があったとしても、従業員の意識にギャップがあって、徹底が足りずに起こってしまう現実があるのかもしれません。

「オワハラ」とされている具体例についても、数年前まではよく耳にする例であったことは否定できませんし、「自分達が就職する頃はこれくらい当たり前だった」と感じている従業員は多いのではないでしょうか?

「オワハラ」につながる要求は、就活生にはプレッシャーと感じる恐れがありますので採用担当者は常に学生の視点に立って対応することが求められています。

厚生労働省の令和2年度調査で約4人に1人が「就活ハラスメント」を受けていた!

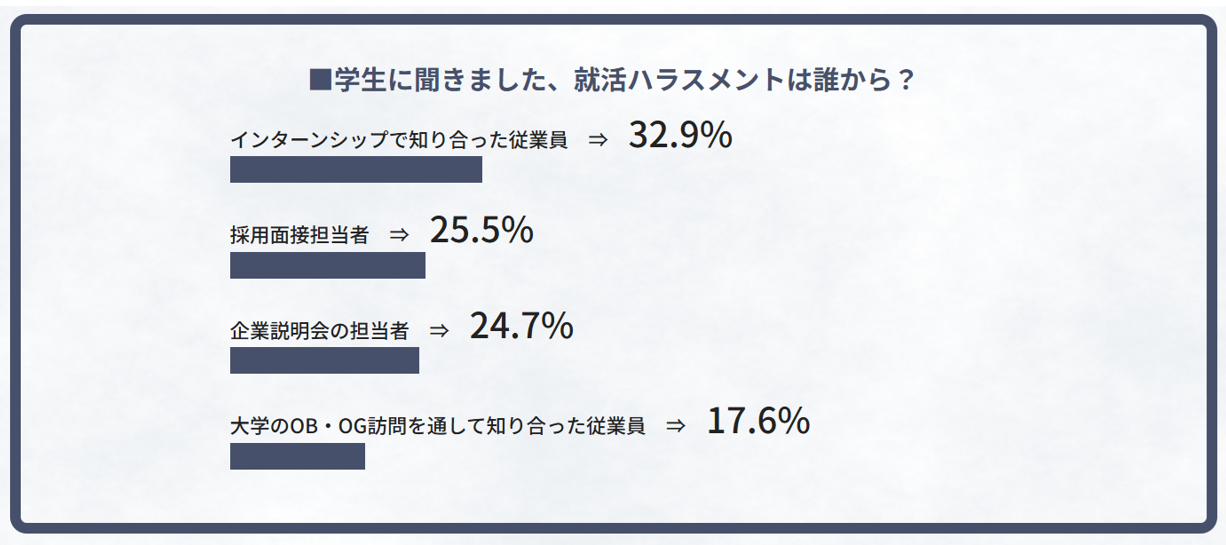

令和2年度「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(厚生労働省)によると、 2017年~2019年度卒業で就職活動を経験した男女の中で、就活ハラスメントを一度以上受けたと回答した人の割合は、約4人に1人(25.5%)でした。では、いったい誰から「就活ハラスメント」を受けたというのでしょうか?

下図は厚生労働省が行った調査報告書の内容です。

出所:厚生労働省

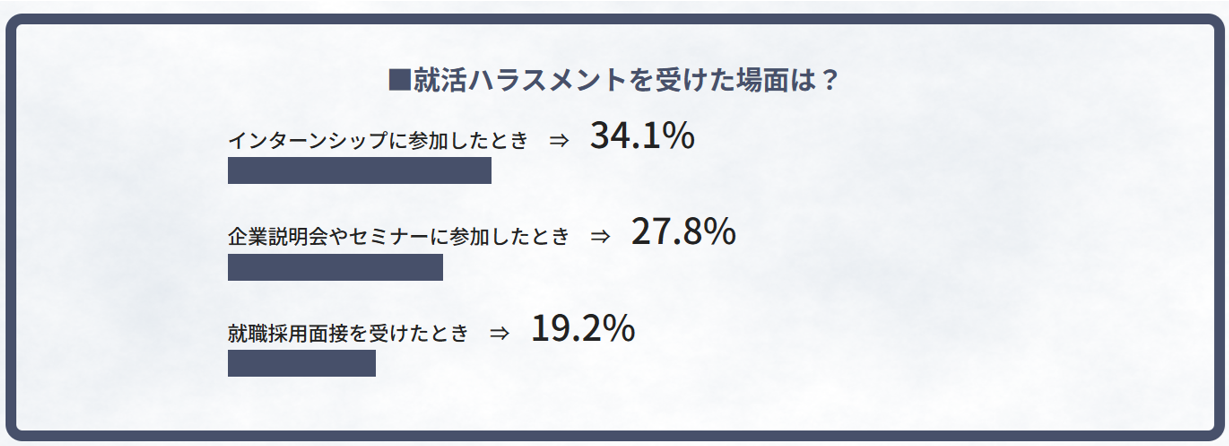

一番多いのは、インターンシップで知り合った従業員とのことです。その他には採用面接担当者や企業説明会の担当者、OB・OG訪問を通して知り合った従業員ということで、なかには普段は採用活動を担っておらず、インターンシップや説明会、OB・OG訪問などで学生の緊張を和ませようとして、不用意な言動をしてしまう事例もあるように見受けられます。続いて、就活ハラスメントを受けた場面は下図のような回答結果となっています。

出所:厚生労働省

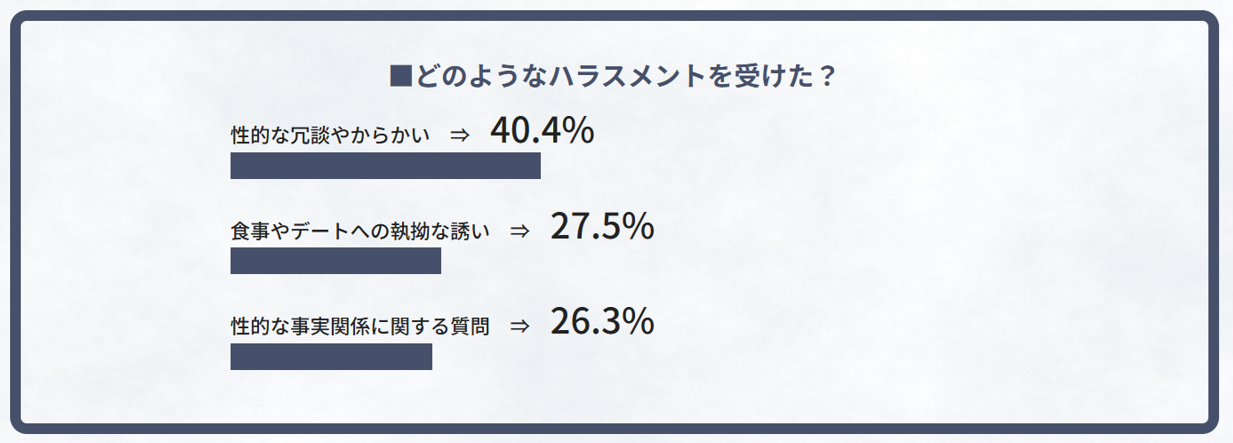

続いて「どのようなハラスメントを受けたのか」を集計した結果です。

出所:厚生労働省

就活ハラスメントに該当する行動として最も多く挙げられるのが、セクシュアルハラスメント(セクハラ)です。これは女性に限らず、男性も被害を受けることがあります。また、採用する側という優越的な立場を利用したパワーハラスメント(パワハラ)なども考えられます。

ハラスメントの特徴としては、軽い気持ちで、「これくらいなら問題ないだろう」という意識でしている可能性があることが挙げられます。普段から職場や家で冗談のように発言している不適切な内容をそのまま学生に向けてしまうような事例です。

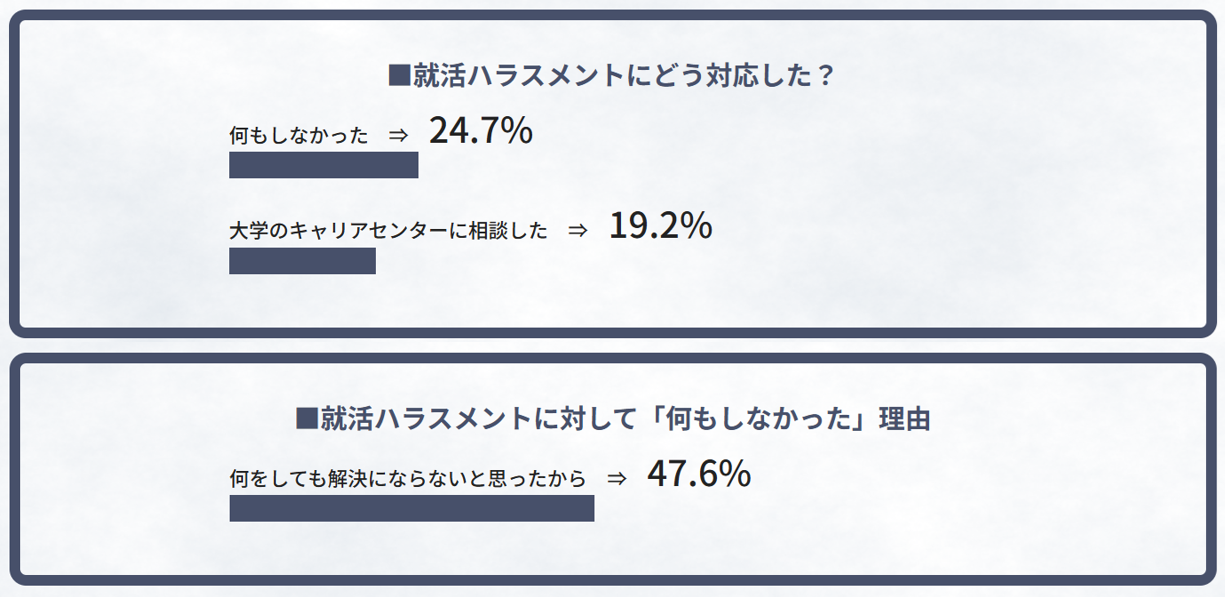

一方で、就活ハラスメントを受けた学生がどう対応したのかを確認した調査結果では、下図のような事実が判明しています。

出所:厚生労働省

実際には十分対応が取れていないことがわかります。「この企業に就職しなければよいから、波風を立てるまでもない」という判断もあるかもしれません。

近年問題となった就活ハラスメントの該当行為

どのような行為がハラスメントに該当するのかを知っておくことは重要です。

ここでは、近年、問題となった就活ハラスメントの実例を紹介します。

■対価型セクハラ

幹部社員が女子学生に対し、採用の見返りに不適切な関係を迫り、その後もメールやLINEで連絡を取り関係を迫った。これを女子学生が断ると、「うちの会社には絶対入社させない」と伝え、実際に不採用とした。

■環境型セクハラ

「つきあっている男性はいるか」「結婚や出産後も働き続けたいか」ということを女子学生にだけ質問した。

※「結婚後や出産後も働き続けるか」といった質問を女性だけ(または男性だけ)にすることは男女雇用機会均等法違反(募集・採用に関する性差別禁止)となります。

■パワハラ(過大な要求)

内定した学生に研修と称し、内定者でつくるSNS交流サイトに毎日の書き込みを強要する。書き込みを行わない内定者に対して、社員が「やる気がない。やる自信がないなら、辞退してください」などの威圧的な投稿を度々行う。

■パワハラ(精神的な攻撃)

面接の場で会社上層部や役員が学生に対し、高圧的な態度で人格を否定するような暴言を吐き、学生を精神的に追い詰めた。

※過去に「圧迫面接」と呼ばれていた手法を、未だに繰り返すケースとも思われます。

厚生労働省の昨年調査では 「セクハラ受けた」が約3割

厚生労働省が昨年(2024年)公表した「職場のハラスメントに関する実態調査」では、2020年度から22年度に大学や専門学校などを卒業した1000人を対象に、インターネットによるアンケート形式で就活セクハラについて調査した結果をまとめています。その中で、インターンシップに参加した758人のうち、インターンシップ中にセクハラを受けたと答えた人は30.1%に上りました。

また、インターンシップ以外の就職活動をしていた737人のうち、セクハラを受けたと答えた人は31.9%でした。

このインターンシップ以外の就職活動でセクハラを受けたという人の割合を男女別でみると男性で34.3%、女性で28.8%と、男性が女性よりも割合が高くなりました。

一方、同じ調査で企業に対策を取っているか尋ねたところ、回答した7700社あまりのうち「特にない」が最も多く53.0%でした。

そして、どのような行為を受けたか複数回答で尋ねたところ、「食事やデートへの執ような誘い」が33.2%と最も多く、次いで、「性的な冗談やからかい」が28.9%、「性的な事実関係に関する質問」が26.0%、「不必要な身体への接触」が25.1%などでした。

さらにセクハラを受けた場面を複数回答で聞くと、「リクルーターと会ったとき」が32.8%、「内々定を受けたあと」が26.0%、「内々定を受けたとき」と「SNSや就活マッチングアプリを通じて志望先企業の従業員とやりとりや相談などを行ったとき」がそれぞれ23.8%などとなりました。

就活ハラスメントから自分を守るために注意するべきこと

厚生労働省は啓発パンフレット等で、「就活ハラスメント防止対策を徹底している企業」が設けているルールを紹介しています。学生の皆さんは実例として知っておきましょう。

■個人の携帯メールやLINEなどSNSでやり取りすることは避けましょう!

過去の就活ハラスメント事件では、採用担当者が食事や飲酒を強要したり、個室で1対1の面談を求めたり、個人の携帯メールやSNSアプリで頻繁に連絡を入れてくるといった事例がありました。このような不適切な要求に応じる必要はありません。

採用活動は企業が行っているもので、担当者個人が行っていることではないからです。

また、自社の内定と引き替えに、他社の選考活動の中止や内定辞退を迫るいわゆる「オワハラ」に対しては、自分の意思をしっかり持ち、断る場合はきっぱり毅然と断る必要があります。

■「ハラスメントかも?」と思った時点で相談をしましょう!

最初は違和感なく、途中から疑問が生じることもハラスメントの特徴といってよいでしょう。

就活ハラスメントを受けたと感じた場合は、やはり大学のキャリアセンターに相談することは第一に行うべきだと思いますし、応募企業には人事部・コンプライアンス部門等、「相談窓口」が開設されていますので、事実を連絡し相談をするべきです。

「憧れの会社だから」と言って泣き寝入りする必要はありません。

よく「勘違いではないか?」と思い悩んだり、「内定取り消しなど報復されるのではないか?」などと恐れたりして、自分で抱え込む学生もいますが、実際には採用担当者が個人で大きな権力を持っていることはありません。また、従業員がセクハラ・パワハラなど学生に強要する言動をした場合に、それを肯定する企業は実際にはありません。

就活中のセクハラ防止 面談のルール策定などが法律で義務化へ

就活生は就活ハラスメントの被害に遭わないために自分でできる対策も考えておきましょう。

企業窓口への連絡などで解決しない場合は、公的窓口として、「都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)」へ相談できるようになっています。

厚生労働省は、令和6年11月、就活中の学生など求職者へのセクハラを防ごうと、企業に対しOB訪問などでの面談のルールを定めておくといった措置を義務づける方針案を示してきました。

ここでは、会社が講ずるべき措置の具体的な内容として、OB訪問やOG訪問も含めて雇用する従業員が就活中の学生などと面談する場合、あらかじめルールを定めておくことや、相談に応じる窓口を求職者に周知することなどをあげています。

そして、令和7年3月11日、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

この改正法案では「カスタマーハラスメント(カスハラ)の防止措置義務化」の他に「就活セクハラ(就活中の学生やインターン生が企業の担当者から受ける性的ハラスメント)」についても企業側が防止していくように義務付けられることとなりました。

施行時期は、公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日となっていますが、施行前から方策に沿った採用活動やインターンシップの実施が指導されていくことになります。

(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)