建築学生の日常 ~大阪公立大学3年~

大阪公立大学/工学部建築学科3年

Q1)建築を志したきっかけと現在の大学に進もうと思ったきっかけ

大阪公立大学高専の総合工学システムから建築の世界に参入

私は高専で、機械・化学・電気電子工学を幅広く学ぶ「総合工学システム学科」に在籍していました。建築を志すきっかけとなったのは、2年次に受講した「基礎工学演習」で建設現場の管理に関する授業を受けたことです。

特に印象に残っているのは、新羽田空港の施工において、軟弱地盤に対応するためにペーパードレーン工法を用いた事例を学んだことです。この経験を通じて、建設現場では多様な工学の専門知識が直接的にモノづくりに活かされていることを知り、大きな魅力を感じました。

その後、高専では都市工学や土木工学を中心に学びましたが、より建築分野を深く学びたいという思いから、大阪公立大学の建築学科へ2年次編入しました。工学全般に強みを持つ高専での経験を活かしつつ、建築に特化した環境で専門性を深めたいと考えたため、3年次ではなく2年次から学び直す選択をしてよかったと思っています。

Q2)好きな授業とその理由

建築図形科学

「建築図形科学」では、主にBlenderを用いた3Dモデリングや、Pythonによるプログラミングを学びます。この授業は、大阪公立大学の建築学科で唯一、ソフトウェアを扱う講義であり、デジタルツールのスキルを実践的に身につけることができます。

卒業設計や設計演習において、質感のリアルなレンダリング表現を行うための基礎にもなっており、自分の設計をより魅力的に伝える力を高められる点が非常に有意義だと感じています。

Q3)1週間の大まかなスケジュール

月曜日 7時起床 1限授業,3~5限設計演習、

空きコマや放課後は資格試験の勉強 11時就寝

火曜日 7時起床 2、3限授業、授業前や放課後は資格試験の勉強、

11時就寝

水曜日 7時起床 2限授業、授業前や放課後は資格試験の勉強や設計演習のエスキスの準備、11時就寝

木曜日 7時起床 3~5限設計演習 11時就寝

金曜日 7時起床 1限、4限授業、空きコマや放課後は資格試験の勉強

11時就寝

土曜日 9時起床 午前に課題の点検、午後は資格学校で講義、11時就寝

日曜日 9時起床 フリー〈youtubeを見たりして過ごす〉 11時就寝

Q4)設計課題等で作成したもの

ポートフォリオで提出する予定の作品

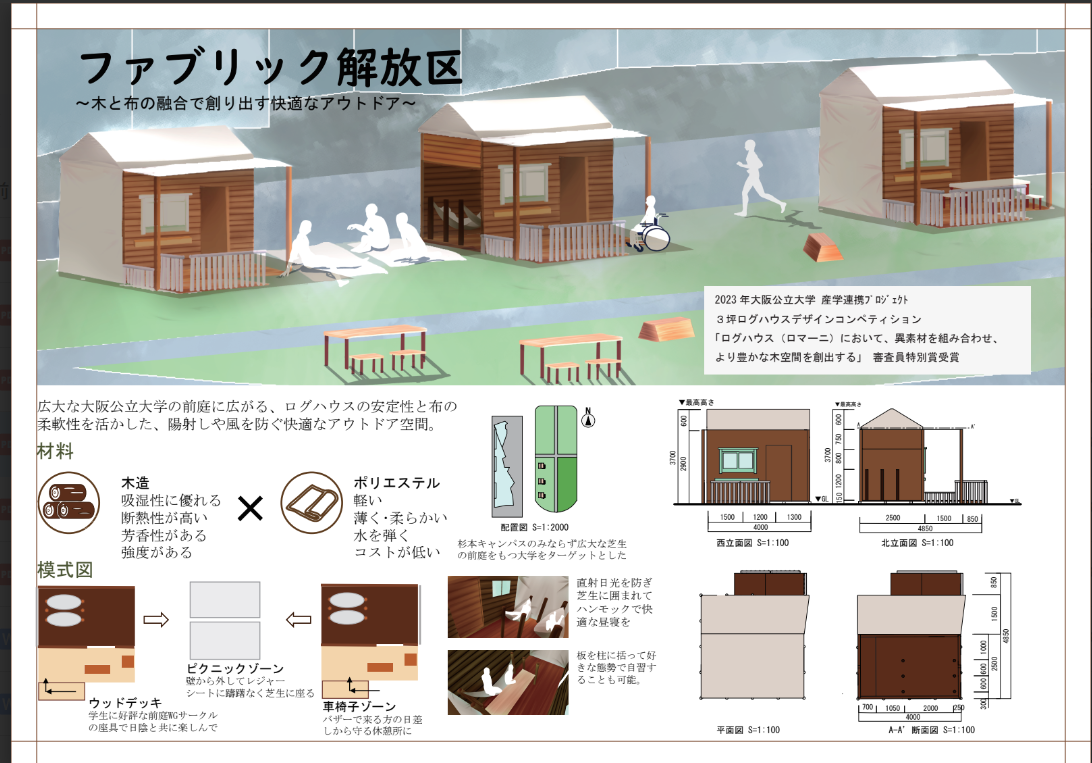

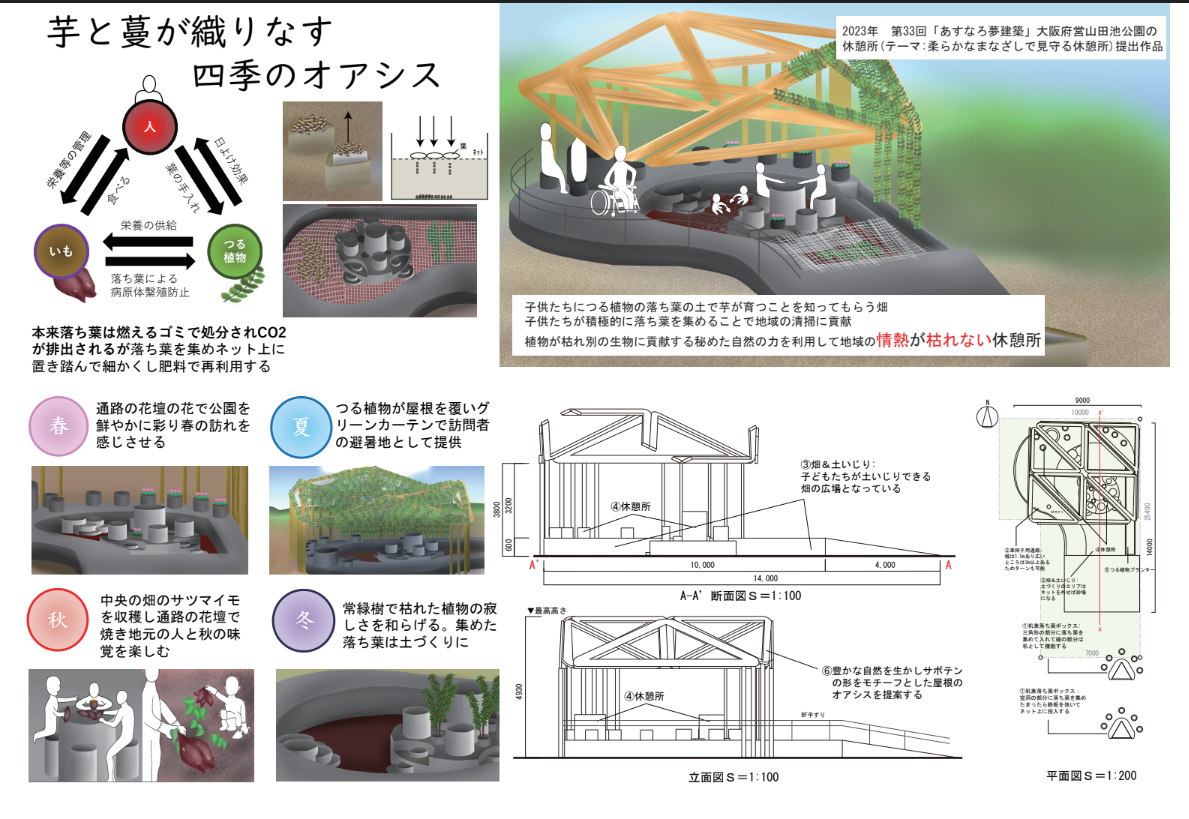

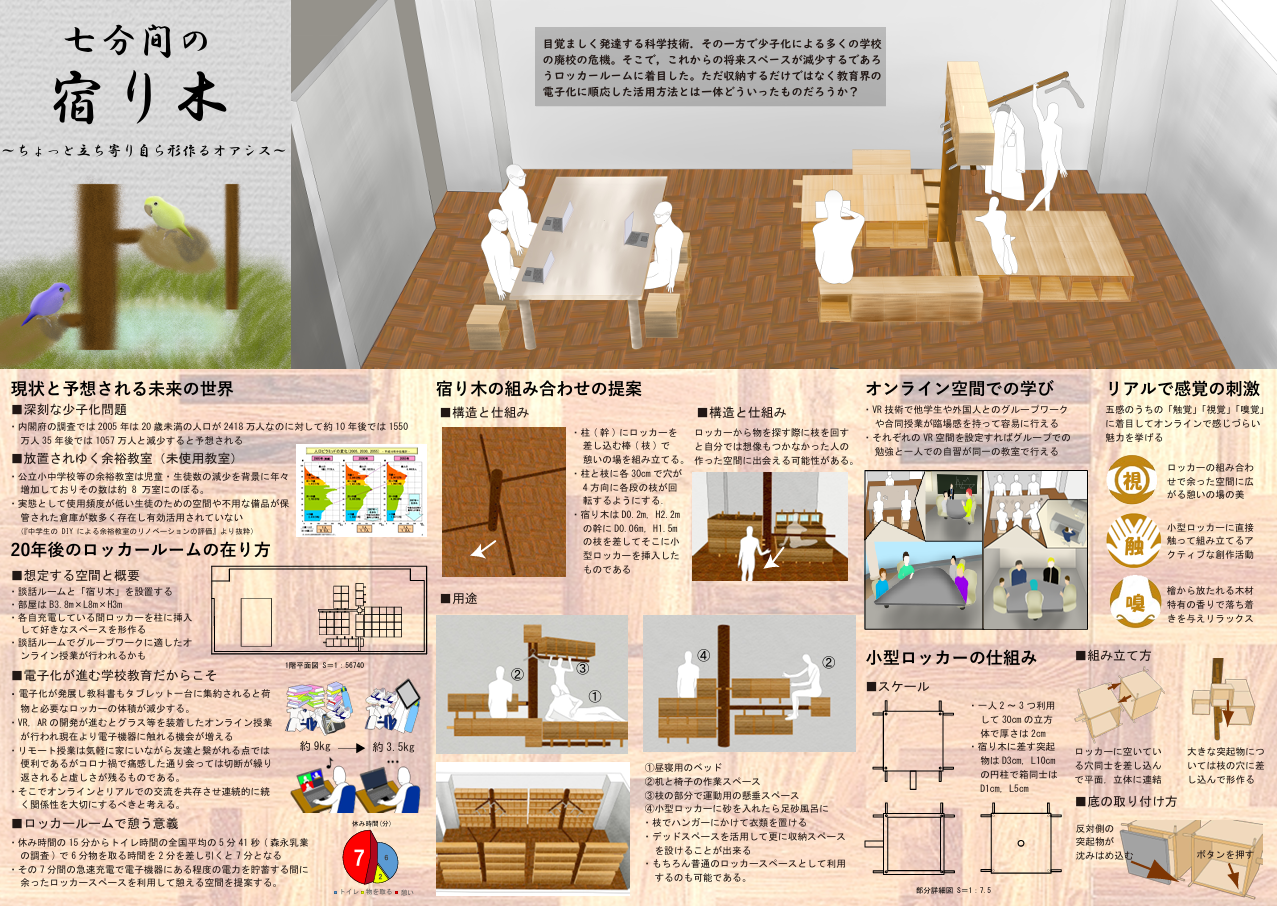

大学2回生の後期の設計演習は時間が思うように足りず満足のいく作品になりませんでした。もし現時点で提出するのであれば、高専・大学時代に時間のあるときに挑戦したコンペを提出しようと思います。

Q5)大学に入って大変だったこと

設計演習と資格勉強の両立

設計演習については、高専時代にコンペへの参加経験もあり、シートの作成にはある程度慣れていました。しかし、大学に入ってからは二級建築士などの資格勉強にも本腰を入れる必要があり、両方にしっかり取り組むのは想像以上に大変でした。

特に2年次前期に受験した二級建築士の学科試験では、施工科目の足切りによって不合格となってしまい、大きな反省点となりました。

その経験を踏まえて、翌年度には一級建築施工管理技士と二級建築士の学科試験の両方に挑戦しました。設計演習との両立は困難でしたが、努力の結果、どちらの試験にも合格することができ、大きな達成感を得ることができました。

Q6)これから建築を志す後輩へのメッセージ

「先手必勝」こそが建築学生の生存戦略

建築を志すなら、早め早めの行動がとにかく大切です。というのも、建築学科では設計課題や模型制作などに多くの時間がかかり、気づけば課題に追われている毎日になります。さらに、近年は就職活動の早期化が進んでいて、3年生のうちからインターンシップや企業説明会(オープンカンパニー)への参加が当たり前になってきています。

私自身、2年生の時点で一級建築施工管理技士や二級建築士の勉強を始めていましたが、設計演習と並行するのは本当に大変でした。なので、時間に余裕のある長期休暇や、エスキス期間(設計の初期段階)など、比較的自由に使える時期を見つけて、以下のようなことに早めに取り組んでおくと良いと思います。

例えば、:

・archCADやAutoCADなどのソフトに触れておく

・BlenderやPhotoshopなどのビジュアルツールを少しずつ使ってみる

・気になる建築系企業のオープンカンパニーやインターン情報をチェック

・建築士などの国家資格に向けた基礎知識の勉強を始めてみる

・ポートフォリオを意識して、日々のスケッチや作品を記録しておく

建築は創造力と努力の積み重ねが問われる分野です。早く動けば、それだけ準備も整うし、心にも余裕が生まれます。後輩の皆さんには、ぜひ「今できることをひとつずつ」始めてほしいと思います。

Q7)将来の夢

ゼネコンの意匠設計職に就職し商業建築や教育施設の大きなプロジェクトに携わること

私の将来の夢は、ゼネコンの意匠設計職として、商業施設や教育施設などの大規模な建築プロジェクトに携わることです。

高専時代から施工や構造の知識を学んできたことで、建築の「つくり方」に強みを持っており、それを設計に活かしたいと考えるようになりました。特に意匠設計の分野に興味を持ったのは、空間の使い方や素材選びによって、人の行動や感情に直接影響を与える力があると気づいたからです。

商業施設や教育施設は、多くの人が日常的に利用する場所であり、建築としての機能性だけでなく、「居心地の良さ」や「記憶に残る空間」であることも求められます。そうした建物に携わり、人々の暮らしや学びの場を支えるような設計をしたいと考えています。

また、ゼネコンという現場と設計の距離が近い環境で働くことで、実現可能性を見据えた設計提案ができる力を身につけ、プロジェクト全体を俯瞰して動かせる設計者を目指していきたいです。

Q8)今考えている事や伝えたい事

建築学科の2年次編入は本当に特殊です。2回生から入学すると、一般科目の履修が他の建築学生よりも多くなるため、同学年よりも1回生と関わる機会の方が多く、むしろ新入生の方と仲良くなりやすいです。実際に、1回生の友人が教えてくれたおかげで、うっかり見逃しそうになった不定期の講義に気づけて助かったことがありましたが、逆に1回生の必修科目を落としかけたこともあります。

また、サークルに入って友達を作るのも良いですが、建築学科は学生数が少ないため、サークル内で建築の先輩と出会える可能性はあまり高くありません。

それよりも、TA(ティーチングアシスタント)とのつながりを作ることをおすすめします。TAの先輩方はポートフォリオの作り方や企業選び、選考の流れなど、実践的な情報を持っていて、アドバイスをもらえる機会も多く、有意義な関係を築くことができます。