建築学生の日常 ~近畿大学3年~

近畿大学/理工学部社会環境工学科3年

Q1)建築を志したきっかけと現在の大学に進もうと思ったきっかけ

規模の大きさと楽しさ

土木系を学んでみようかなと思ったきっかけは、高校生の時に見た、某大手ゼネコンのテレビCMでした。

当時、自分は進路に悩んでいました。数学系の教科が得意で反対に文系科目が驚くほどできなかったので、漠然と理系に進もうかなと考えていましたが、大学選びの際、肝心な学科を決められずにいました。しかしやるからには「何か規模の大きいもの、ものづくりをする人間として誇りに思えるようなものを作ってみたい」と抽象的に考えていたのも事実でした。そんな中、ある日偶然テレビを見ていたら、冒頭で言及したCMに出会うことになったんです。CMの内容は色々な人たちと協力して「いつか大きくて人々がすごいと思うようなものを作れるようになろう、またその過程も楽しんで、また次の世代にもその楽しさと凄さを伝え、引き継いでいこう」というメッセージが込められていました。直感的ではありますが、そこで「やってみたい!」と思え、最終的に進学を決意し、今に至ります。

在学中の大学は当初は選択肢になかったのですが、大学選びの際に「他の大学も見てみようかな」と漠然と感じ、オープンキャンパスに行ってみました。そこで学生の楽しそうな表情や他大学には存在しないくらい充実した施設などを拝見して「人生で中々味わうことのできない取り組みをこの場所で挑戦してみようかな」と思ったのが今の大学を選んだきっかけです。前々からそこの大学に進学することを計画していたわけではないんで、そういう意味では「事の成り行き」と言えるのかもしれません。

Q2)好きな授業とその理由

交通システム学

日本や世界の交通問題について考える授業です。自分が毎日利用している電車やバスの交通量とか、事故防止のための道路の工夫とか、そういうまちづくりについて学べるんですけど、科目の中でも実生活にとても直接的に関係していて馴染みを感じられるので、勉強していて頭に入りやすかったり、「役に立つ」という感覚もあるので、やりがいもあるので、好きですね。

Q3)1週間の大まかなスケジュール

月曜日 7時半起床→2限のみ授業→3限と4限:学内アルバイト

→空いた時間でその日のレポート作成→18時過ぎから19時ごろまでジムで運動→帰宅後に夕食と入浴、次の日のスケジュール確認→23時半頃に就寝

火曜日 6時半起床→1限のみ授業→2、3限で学内アルバイト→18時過ぎから19時ごろまでジムで運動→帰宅後に夕食と入浴、次の日のスケジュール確認→23時半頃に就寝

水曜日 6時半起床 1、3限授業→2限に学内アルバイト→

23時半頃に就寝

木曜日 6時半起床 1〜4限授業→18時過ぎから19時ごろまでジムで運動→帰宅後に夕食と入浴、次の日のスケジュール確認→0時頃に就寝

金曜日 7時半起床 2〜4限授業→その日の全てのレポートを作成. →20時頃から21時頃までジムで運動→帰宅後に夕食と入浴、次の日のスケジュール確認→23時半就寝

土曜日 6時半起床 1限のみ授業→1限の授業のレポート作成→レポート終了次第自由時間→24時就寝

日曜日 8時起床 フリー〈英語を見たり本を読んだりして過ごす〉 23時半就寝

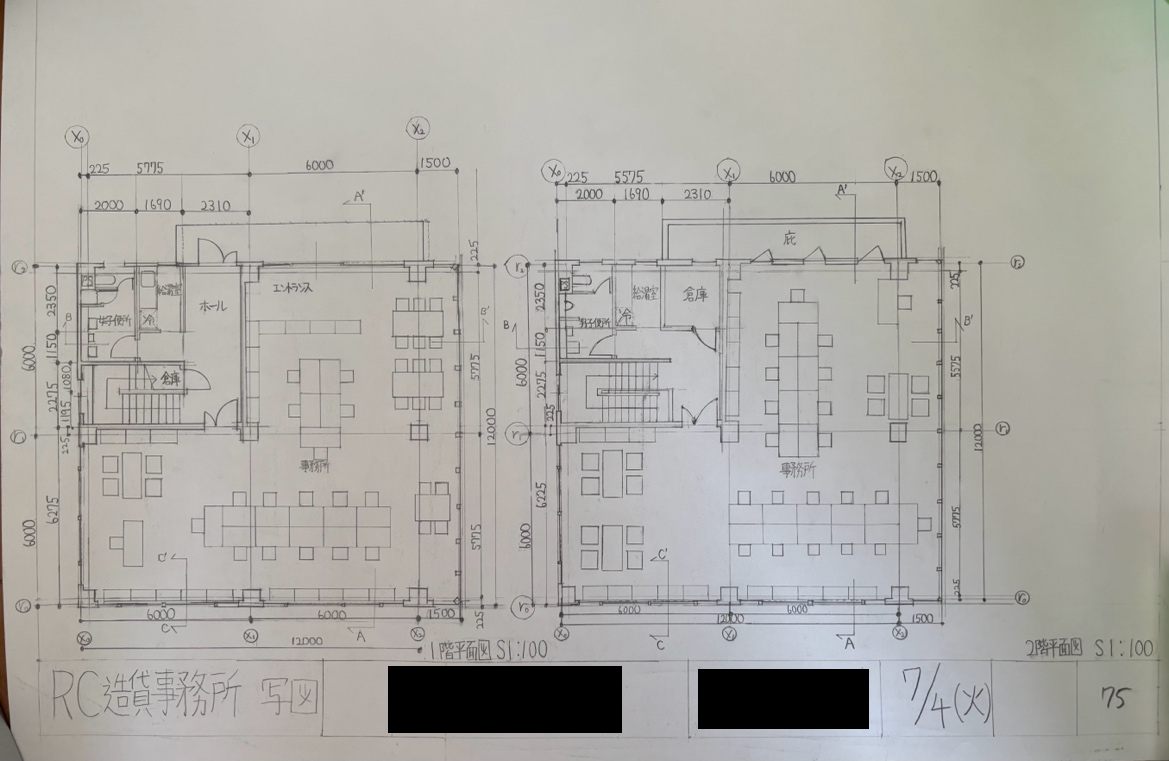

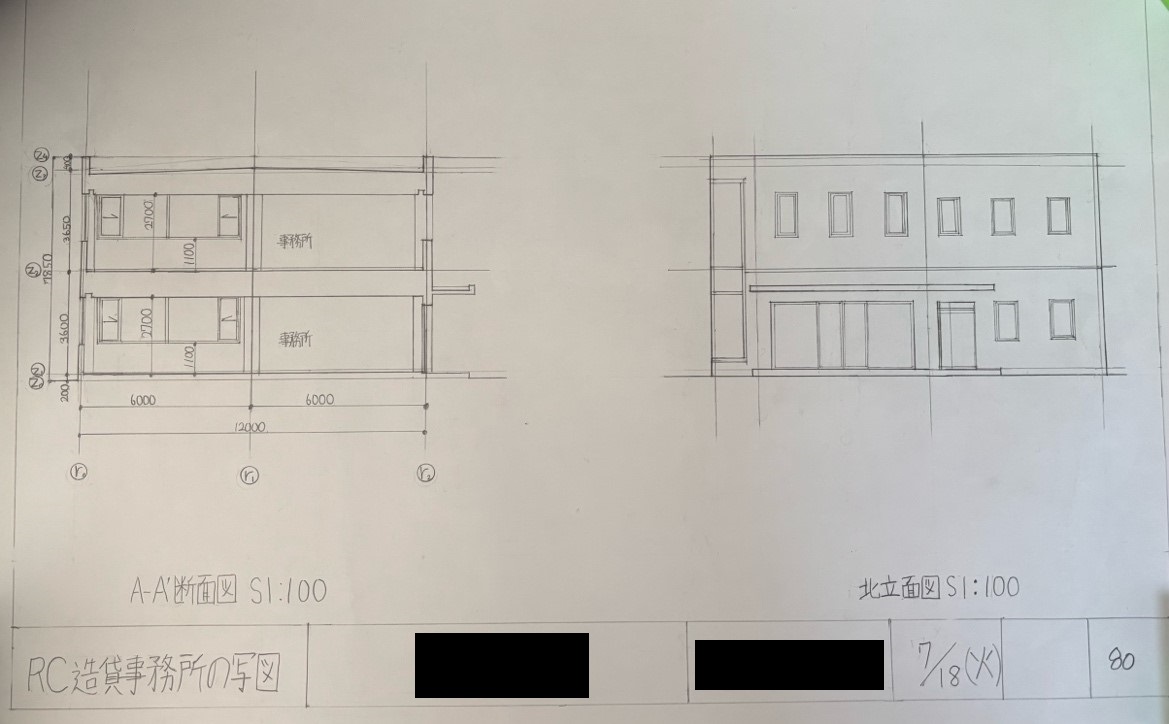

Q4)設計課題等で作成したもの

細かく書き、絶妙に調整することが大切

僕の学科では選択科目で建築製図とCADを使う授業がありました。建築製図の方では家具やドアなど、細かな設備も鉛筆を使い、縦横の長さも定規を使ってmm単位で記入していきました。壁の大きさなどを識別するために筆圧の濃さにも気をつかわないといけなかったので、不器用だった自分は割と苦労しました。CADの方でも建築図面をベースにAutoCADを活用して設計図を作りました。座標や角度を入力していったり、円や四角形などもマウスを使って、作成しました。変哲のない図形を作るのは特に苦戦しなかったのですが、上辺だけを丸くしたり、図形内部にもう一つの小さな図形を正確な位置に設置したりするのが難しかった記憶があります。

Q5)大学に入って大変だったこと

普段の授業と課題と試験で結構体力を使った‥

理系に進む前から覚悟はしていましたが、特に1年生と2年生の時は課題と試験が多かったです。自分の学科は他の学科と違い、実験科目が圧倒的に、そして意外に少ないのですが、その代わりに自分の考えやや調べたことをまとめるレポート課題がたくさん課せられました。また試験も多く、特に必修科目は中間試験を受けるのが当たり前でした。中間試験で点数を取らないと期末試験でとても苦労することになるので、必死に勉強に取り組みました。しかし同一科目が2限連続になっていて、授業時間だけで1日の残り時間が少なくなる、ということもありました。例えば「構造力学」が1限目にあって、「構造力学演習」が2限にあり、この2科目は片方の科目が不合格になるともう片方も不合格になってしまうというものでした。必修科目は2限連続が当たり前だったので、今は慣れましたが、当初は体力的にしんどさを感じることもありました。

文系学部学科の友人にスケジュールなどを教えてもらうと彼らは試験も課題も授業数も自分たちより少なく、自由な時間もたくさん確保できていたので、何度も羨ましさを感じました。

Q6)これから建築を志す後輩へのメッセージ

実践的で視野も広がる

理系学生というのもあって。レポート課題や中間・期末試験が多く、結構な努力を強いられるときもあると思いますが、内容は実際の業務につながることや幅広い分野の知識を蓄えられることから、将来の進路の選択肢を広げられるので、勉強していて身になっている感覚と達成感、やりがいを感じられます。また、仲間と協力しながら取り組む授業もあるので、今の時代に必要なチームワークとコミュニケーション能力を鍛えられる側面もあります。これらを全て楽しめる学問は中々見つけるのが難しい、貴重なものだと個人的には感じています。皆さん、少しでも興味があれば、ぜひ建設学(土木、建築どちらでも構いません)について一度調べてみてください!

Q7)将来の夢

まちについて考えていきたい

自分は集団で街やインフラをどう良くしていくかを考えたいので、建設コンサルタントか公務員になりたいですね。発注者やそれに近い立場になると「何を作ればいいか」を論理的に考えたり、積極的に調べていくので、その道中で色々な場所、色々なことに取り組めるので、毎日成長していける、楽しい人生になるんじゃないかなと思うからです。まだまだ明確な夢は決まっていませんが、建設業界は職種問わず大規模は任務を経験できるので、夢を見つけることができなかったとしても目の前の仕事に全力で取り組むことで何かしら達成感とか都市のありがたみを感じられる、そういう生き方をしたいです。

Q8)今考えている事や伝えたい事

年下の人たちに言いたいことがあるとするならば、どの専門分野に進むに限らず、学生時代には学科の勉強だけでなく、様々なことを経験していくのがいいんじゃないかということです。サークルとか学生団体で活躍するのもありですし、図書館で本を借りて専門とは違う学問の知識をつけるのもありだと思います。4年間の学生生活を自分の好みで学科の勉強だけにしてしまうのも良い選択だと言えるかもしれません。しかし好みではなく、「必要なことだから勉強だけやる」という動機ではいずれ疲れてしまいますし、遊べる時に全力で遊ぶのも若く体力もある学生時代が最もやりやすいんじゃないかと僕は思っています。また挑戦もどんどんしていくべきだとも思っています。社会に出てからの失敗は人に迷惑をかけてしまうので、安易にはできませんが、学生の時の失敗は極論、「これは意味なかったな」、「全然ダメだったな」という結果でも、「社会に出た後では知ることができないことを今日知ることができてよかった」という財産になりますし、いくらでも挑戦し直せる、絶好な機会だと思っています。勉強と遊びのメリハリもつけながらも色々なことに興味を持って知識をつけていき、挑戦することでどんどん成長していくと楽しい人生にできると僕は信じています。みなさん、頑張ってください。